北海道は、全国一(※)の出荷量を誇るブロッコリーの産地です。中でも恵庭市、北広島市、千歳市、江別市の4市にまたがるJA道央は、約410haもの作付面積があり、道内を代表する産地の一つとして知られています。同JAの約140戸のブロッコリー生産者が所属する「JA道央ブロッコリー生産部会」では、サイズや花蕾(からい)の色、締まりなど生産者自らが出荷基準を定めて品質の安定に努めているほか、栽培講習会を毎年開催し、技術の向上を図っています。旬は、例年6月上旬〜10月上旬で、主に関東を中心に道外へ出荷しています。

※農林水産省令和5年野菜生産出荷統計

-

佐藤 慎也さん(JA道央)

- 江別市出身。大学卒業後、2006年に農家の3代目として就農。ブロッコリーのほかにスイートコーン、じゃがいも、大豆、小麦を栽培。

JA道央の特産物

『ブロッコリー』とは?

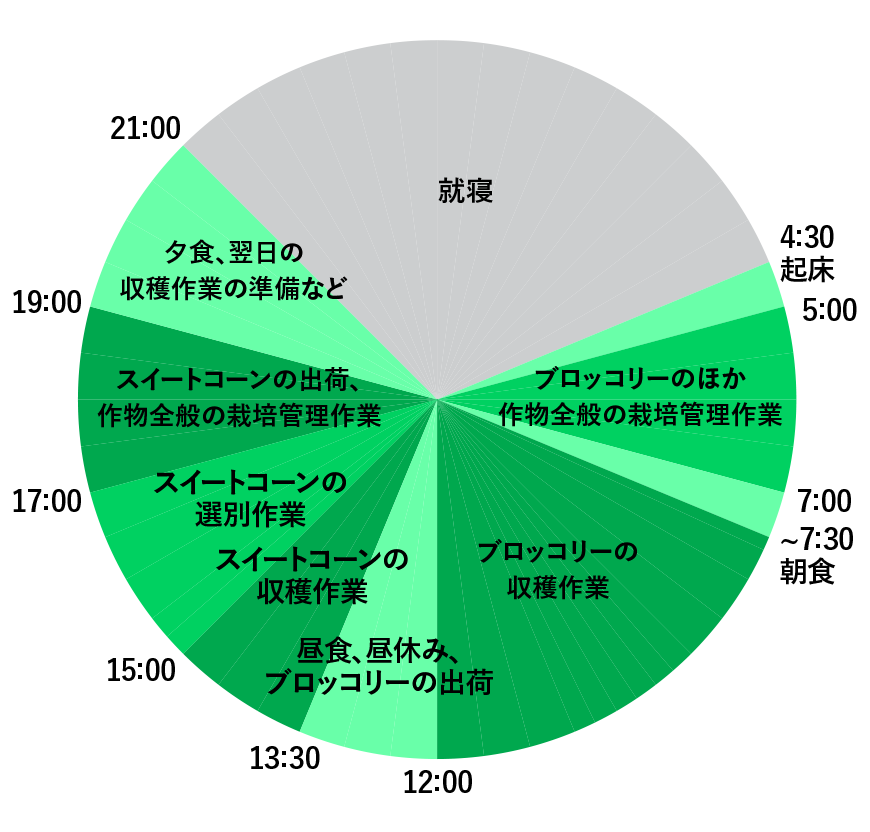

■佐藤さんの1日(7月の一例です)

午前中に収穫したブロッコリーは

その日のうちに出荷

現在約5.5haの畑でブロッコリーを栽培する佐藤さん。出荷最盛期の7月上旬は、朝5時から農作業が始まります。収穫作業は、パートさんが出勤する朝7時半から総勢6人で、日中の気温が低い午前中に集中して行います。「包丁で一つ一つ切り取っていくのですが、長時間屋外で作業するためとても疲れます」。収穫したブロッコリーは昼過ぎに集出荷施設に運びます。佐藤さんは「収穫量が多い日には、トラックいっぱいのブロッコリーを1日に4回出荷することもありますよ!」と笑顔で話します。

午後にはスイートコーンの収穫や、じゃがいも、小麦などの作物の栽培管理を行い、夜7時頃にようやく一日の仕事を終えます。

実家の野菜の評判から、

農業に開眼

IT系の大学に進学した佐藤さんが就農を決めたのは、“野菜のおすそ分け”がきっかけでした。「実家の野菜をよく友人に配っていたんですが、その度に評判が良かったんです。次第に“おいしかったよ!”“ありがとう!”と人に感謝される仕事がしたいと思うようになり、この道を選びました」。

佐藤さんによると、ブロッコリーの栽培は約25年前から始めたそう。「当時この地域で作っていたのは、ごくわずかでした。収穫前や出荷中に傷んでしまうことも多かったようで、父の世代の人たちはブロッコリーを地域に根付かせようと、夜遅くまで作業をして必死に頑張っていました」と振り返ります。

1株でも多く、

良いものを作ることが仕事

佐藤さんの畑では、例年6月下旬から収穫が始まり、品種を変えながら10月上旬まで作業が続きます。一般的にブロッコリーは暑さに弱い上、夏場は虫や病気の発生が増えるため、佐藤さんは追肥や防除などの栽培管理に神経を使います。

「冷涼な気候の北海道はブロッコリーが作りやすいと言われていますが、最近では気温の高い日も多く、特に夏場は作りにくくなってきていると感じます。天候や気温は自分たちの力ではどうしようもできないのですが、その中でも毎年あらゆる工夫を重ねて、1株でも多く品質の良いものを作ることが自分の仕事だと考えています」

佐藤さんは栽培のコツについて、いかにストレスを与えないように育てられるかが肝心だと話します。「就農時から20年近くブロッコリーを作り続けていますが、その年その年の難しさがあります。“こうすればうまくできる”という明確な答えはまだ出ていませんね」。

物価高騰の今、

作物の適正価格をともに考えて

農林水産省は、2026年度から国民生活に欠かせない野菜として出荷安定を図る「指定野菜」にブロッコリーを加えることを決定しました。消費量が年々増えているのが主な理由で、新たな指定は1974年のじゃがいも以来、約半世紀ぶりとなります。

佐藤さんは、「ブロッコリーはこの地域にとって重要な作物の一つです。生産者が力を合わせて産地を維持し、安定供給を続けることで産地としての価値も認められるものだと思っています」と力を込めます。

ブロッコリーへの注目度が高まる一方で、小売価格の上昇も消費者にとっては気になるところです。「肥料や人件費など、ブロッコリーに限らず作物を生産するためのコストは軒並み上がっています。だからといってその分値上げをすればいいという単純な話ではないと個人的には感じています。それぞれの作物の適正価格について消費者の皆さんも一緒に考えていただけるとうれしいです」。真摯な表情で話す佐藤さんの言葉が記憶に残りました。