札幌市の北西部に位置する手稲山口地区と、石狩市の一部で栽培されるブランドかぼちゃ。ブランド誕生のきっかけとなった手稲山口地区は砂地が多く、適した作物を模索する中で、まずはすいかの栽培を本格化。その後すいかの栽培技術を生かし、なおかつ冷害に強い作物である『みやこ』品種のかぼちゃに着目。1981年に、同地区に隣接する大浜海水浴場(現・おたるドリームビーチ)の名を冠した『大浜みやこ』の生産がスタートしました。

現在は、「JAさっぽろ果実部会」の出荷基準に合格したものだけを『大浜みやこ』として出荷。贈答用としても人気を誇っています。

-

松森 剛さん(JAさっぽろ)

- 札幌市出身。高校卒業後、農家の3代目として就農。かぼちゃのほかすいかを栽培。2019年より「JAさっぽろ果実部会」の部会長として活躍。和太鼓チーム「風雪太鼓」の代表も務める。

JAさっぽろの特産物

『大浜みやこ』とは?

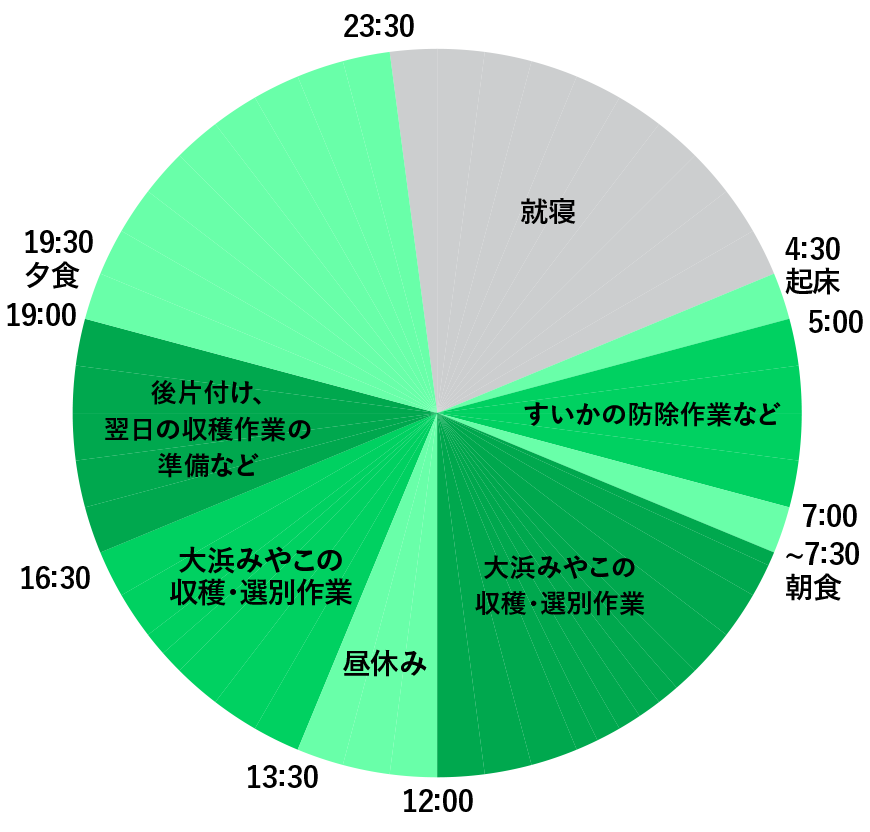

■松森さんの1日(8月の一例です)

選別後、検査員の

チェックを経て出荷

『大浜みやこ』の収穫は、例年7月中旬から始まります。「ギフトの需要に応えるために、毎年収穫時期が近づくと全生産者で生育状況を確認し、収穫日を決めて一斉に出荷しています」と松森さん。

収穫の最盛期には、家族5人で朝7時半から午後5時頃まで作業を行います。収穫したかぼちゃは、一つひとつ表面のキズや形などを確認し、3つの規格に選別。3日程度乾燥させた後に箱詰めされます。

「実際には箱詰めの前に専門の検査員が、私たちが選別した規格にバラつきがないかを確認します。そのチェックを受けてから出荷するのがルールです」と松森さんは付け加えます。

「JAさっぽろ果実部会」では、年に3回講習会を実施。8月には、選別作業の担当者を対象に判定基準の再講習を行います。生産者自らが徹底して品質を守ることで、消費者との信頼も守られています。

プロゴルファーの夢をあきらめ、

家業の道へ

松森さんが農業を営む手稲区は、札幌市内の10区の中では6番目に広く、現在約14万人が暮らしています(住民基本台帳2025年7月1日現在)。「私が小学生の頃は、地域一帯に水田が広がっていて、馬や牛もいっぱいいました。刈り取った稲を干す稲架(はさ)掛けでかくれんぼをしていた思い出があります」と松森さんは目を細めます。

高校時代はプロゴルファーに憧れて毎日練習場に通い、大会にも出場していたそう。「親から農家を継いでほしいとは1度も言われたことはありませんでしたが、3年生になると、親父が守ってきたこの土地を自分が捨ててしまうのはもったいないと考えるようになり、ゴルフの世界に見切りをつけました」。

地域特有の砂質が、

かぼちゃを甘くする

『大浜みやこ』の最大の特徴は、糖度の高さにあります。その鍵を握るのが、この地特有の砂地です。一般的な畑の土に比べて、砂地は太陽の熱を受けると地温が高くなり、夜間は逆に低くなる傾向があります。その寒暖の大きさが、かぼちゃの糖度を高めます。松森さんは「数年前に糖度を測定して、19.6度の表示が出た時はびっくりしました」と笑顔を見せます。

「JAさっぽろ果実部会」では、この砂質(さしつ)土壌を『大浜みやこ』の栽培条件の一つとしています。「砂地なので水はすぐに浸透しますが、養分も同様に流れてしまいます。そのため、肥料を大量に入れる必要があります」と松森さん。結果的に、堆肥量や灌水チューブの設置などもルール化。「栽培コストは高くなりますが、品質のいいものを作る上で手を抜くことはできません」と松森さんは力を込めます。

どこにも負けない味を

ぜひ食べ比べて

糖度が高い理由は、ほかにもあります。「砂地で栽培する『大浜みやこ』は、最大に糖度がのった状態まで畑で育て、完熟で収穫できる強みがあります。ホクホクした食感と、栗のような味わいにファンが多いんですよ」と松森さんは話します。

人気の高さとは裏腹に、現在の生産者数は8戸のみに。松森さんは「我が家では息子が後を継いでおり、仲間も若返りが進んでいます。たとえ作り手が増えても、生産者が思いを一つにして品質を守る意識を強く持たなければ、『大浜みやこ』の維持は難しいと考えています」とブランドを背負う苦労を語ります。

取材の最後に松森さんは、「皆さんには、『大浜みやこ』とほかのかぼちゃを食べ比べていただきたいですね。どこにも負けない自信があります!」と笑顔でコメントしました。