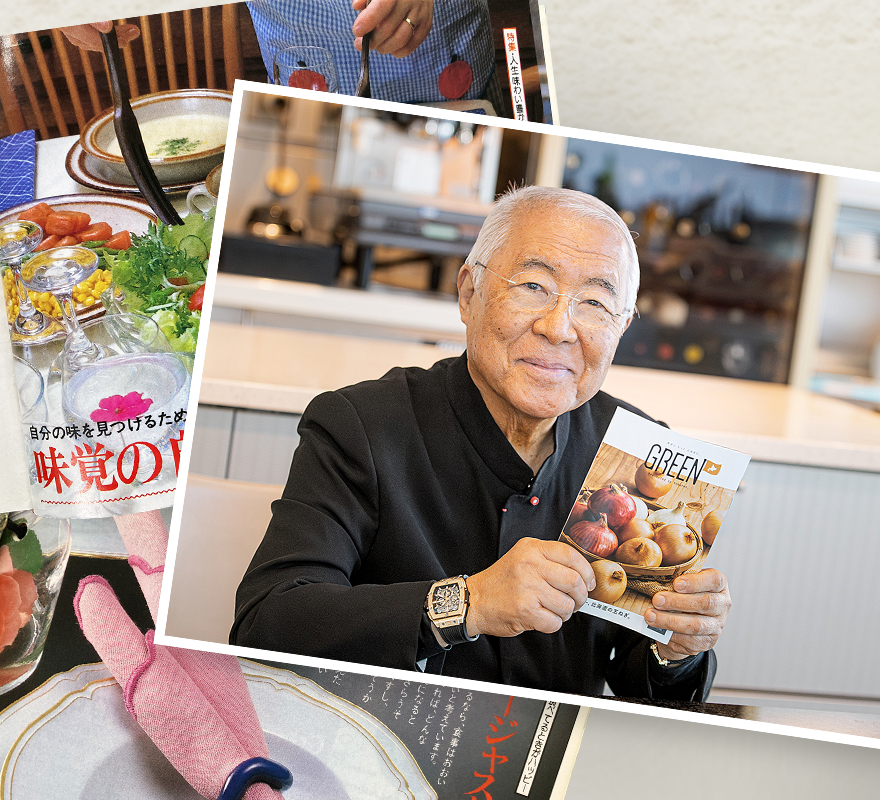

北海道産農畜産物を楽しむための工夫や知恵、情報を発信し続けているGREEN。このコンテンツでは、「食文化」、「食卓の風景」、「調理のニーズ」、「食の嗜好や意識」をテーマに、専門家へのインタビューを通してこの50年を振り返ります。おいしい笑顔を育むために、移り変わっていったもの、いまも変わらないことをみつけてください。

Vol.04世界から日本へ、

改めて家庭へ

学校法人服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長/医学博士

服部 幸應 さん

食の国際化、そして空前のグルメブーム

4歳で包丁を持ち、祖母から料理を学んだ記憶があるという服部幸應先生。9歳のとき、父から「食事を用意しなさい」と言われ、ご飯を炊き、つゆを作り、えびをおろすなどして天ぷらを揚げ、心を込めて天丼を作ったものの、返ってきたのは「まずい」の一言。「その様子を見て心配した祖母と母が、都内の有名店に連れて行ってくれるようになりました。僕は、父を喜ばせようと、店主らの仕事ぶりをかぶりつきでみつめたものです。もっとおいしいものをつくりたい、これが私の原点です」。

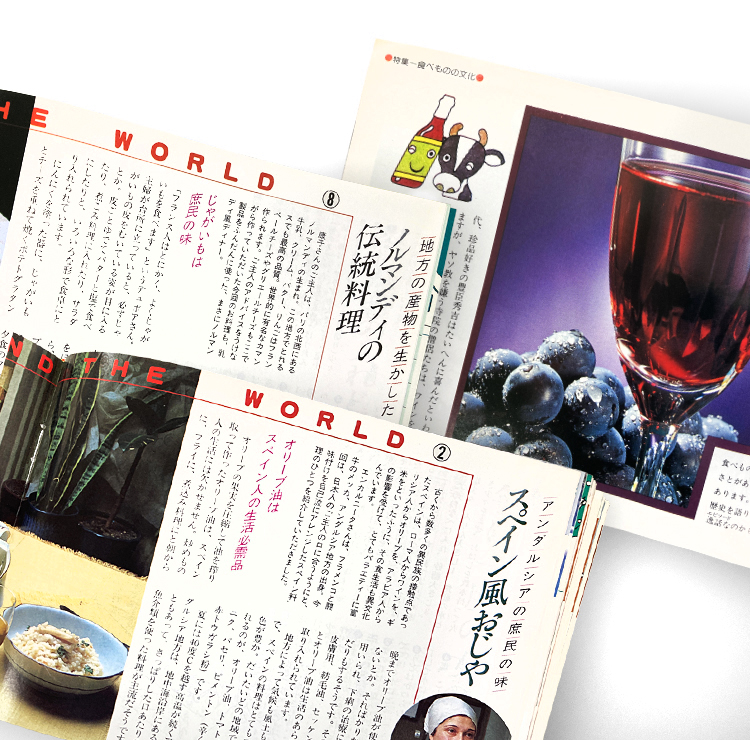

服部先生は、高校生の頃から父に連れられてフランスへ行くようになり、1960年代には行く先々のフランス料理レストランで、何年もそこで修業をしている日本人シェフを見かけました。日本では、1970年に大阪で日本万国博覧会が開催されたことをきっかけに、アメリカやヨーロッパなどから有名な外食産業が次々上陸。フランスパン、ハンバーガーなどは、あっという間に日常に広がっていきました。世界の食に憧れた様子は、GREENのバックナンバーからもうかがえます。

1980年代、日本は空前のグルメブームに沸きます。漫画『美味しんぼ』が連載をスタートし、「飽食の時代」が流行語となり、「エスニック」、「飲茶」、「激辛」など、さまざまな食のブームが明滅します。また、フランスで腕を鍛えてきた日本人シェフが続々と帰国し、レストランを開店。卓越した技術で作る洗練された味は、日本人の舌を魅了していきました。

服部栄養専門学校でも1980年にはフランス、スペイン、イタリア、韓国、中国などと技術交流提携し、名だたるシェフを招いた講習会を多数開催していきます。「1983年から、フランスを代表する著名シェフらを招いて講習会を実施しました。招いたシェフは合計145名にも及びます。学生だけでなく、20代〜60代のシェフも技術を習得しようと食い入るように見つめていました」。

1945年生まれ、東京都出身。立教大学卒。昭和大学医学部博士課程学位取得。35年前から食育による子どもの健全な育成、生活習慣病予防、地球環境保護を提唱。「食育基本法」の生みの親。天皇陛下より旭日小綬章、フランス政府より、レジオン・ドヌール勲章や農事功労勲章を受章。日本食普及親善大使も務める。主な著書に『服部幸應の日本人のための最善の食事』(日本王立協会マネジメントセンター)、『新食育入門』(BABジャパン)、他多数。

(左上)1983年2月発行GREEN No.54

(下)1982年2月発行GREEN No.48

“おいしいもの熱”の高まりと鎮まり

1980年代がフランス料理の時代なら、1990年代はイタリア料理の時代。「イタ飯」という言葉が生まれ、あのティラミスが登場し、一躍ブームを巻き起こしました。

メディアもグルメに熱い関心を寄せ、1991年には、「男子厨房に入るべからず」を逆手にとった名を冠した雑誌「dancyu」が創刊。服部先生は、「あの雑誌は一般向けながら、ソテーではなくポワレと書くなど専門用語を使うことにこだわり、世界三大珍味のフォアグラ、トリュフ、キャビアや、まだ珍しかったバルサミコ酢を紹介するなど、啓蒙という点でも画期的なトライをしていました」と振り返ります。1993年には、伝説の料理番組『料理の鉄人』が放送を開始。この番組は、国内外の食材・料理人とお茶の間の橋渡し役も務め、レギュラー出演していた服部先生のわかりやすく、蘊蓄(うんちく)が深い解説はグルメの知的好奇心をくすぐりました。番組が放送された結果、シェフが小中学生の男子の憧れの職業となったのです。

“おいしいもの熱“が高まり続けるなか、1991年にはバブル景気が崩壊し、予約の取れないレストランでフルコースとワインでデートを楽しむといった、高級グルメブームは足踏み状態に入ります。牛肉・オレンジの輸入自由化、多雨・冷害による米不足と米の緊急輸入などもあり、国内では日本の食を見直す呼びかけが多くなりました。また、安全・安心への関心の高まりから、外食産業では国産野菜ブームが起きました。食をめぐる混沌が深まるなか、食べることに対して冷静さを取り戻そうという意識が高まっていたのかもしれません。

(下)2001年9月発行GREEN No.197

グローバルから、ローカリティーへ

「2000年代のトピックでは、フランス発の化学と料理を融合させた分子ガストロノミーという分野の登場、国内では『ミシュラン・ガイド(東京)』の発刊、世界料理サミット TOKYO TASTE2009の開催などが挙げられます」と、服部先生。さらに、社会を一変させたインターネットの普及も食の世界に大きな影響を与えたとして、次のようなエピソードを紹介してくれました。

「スペインのカタルーニャ州にある三ツ星レストラン『エル・ブリ』が、自分たちのレシピと技術はすべて公開・シェアすると発言しました。彼らには、料理に関する技術・知識を共有することで、料理が発展するという確信があったのでしょう。その発言があった後、私は、『エル・ブリ』のシェフ、フェラン・アドリアを学園に招いて講習会を開催し、そこでユズや寒天など、日本の食材を紹介しました。すると、翌年にはスペインの多くのシェフがユズの存在を知っていました。彼らの有言実行によって、食材までもが国境を越えていったのです」

こうした動きから、「グローバルにいろいろなものを受け入れていた時代を経て、地域そのものを見直す時代へと変わっていったことがうかがえる」と分析する服部先生。その流れは2010年代にも引き継がれます。「訪日外国人は、2010年は861万人、2013年は1,036万人、2023年は8月までに1,520万人と増え続けています(※)。そして、多くの外国人は日本の食に強い関心を寄せています。これは、2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録された影響もありますが、日本独自の食文化、日本でしか味わえない味を求めてのことでしょう」。こう語る服部先生は、以前から、来日した外国人シェフに和食を食べさせてきたそうです。回を重ねると、彼らの興味は味だけでなく、料理の背景や和食の歴史までに及んだということからも、食には地域の魅力や個性を伝える役割があることがわかります。

※日本政府観光局(JNTO)調べ

(左)1993年3月発行GREEN No.131

「おいしくなあれ」があってこそ

食の50年を振り返り、服部先生はいま、3つの視点からこう提言します。

「SDGsが提唱され、フードロスが問題になっています。これを解消するには、買う人・食べる人が寛容になり、捨てない努力をすることが大切。むかしはスイカの白い部分を漬け物にして食べていましたし、保存食もよく作っていました」

家庭に目を転じると、「三世代で暮らすサザエさん一家がお手本」と服部先生は言い切りました。「核家族や共働きが増え、時間に追われるようになり、家庭の食卓で伝承されていた食に関する知識や食習慣などが身に付いていない子どもが増えていきました。このままではいけないと、私が『食育』を提案したのが1995年。10年後に「食育基本法」が成立しました」。では、法という器に魂を入れるにはどうしたらいいのでしょう。「一生付き合える漆のお椀を買ってください、と私はよく言うんです。そのお椀にはインスタントではなく、だしをちゃんととった味噌汁をいれたくなり、そうした味噌汁を作りたくなるはずです。それを毎日続けていくと、大事なことは何かがおのずとわかってきます」。

もうひとつは、料理をするときの気持ちです。服部先生は、飲食店の研修に出る学園の生徒を「料理人の所作を完全コピーしてきなさい」と言って送り出すそうです。「きちんとした料理人は、白和えを作るときは、『おいしくなあれ、おいしくなあれ』と気持ちを込め、すりこぎで豆腐をなめらかにしていきます。この手間を省こうとフードプロセッサーを使っても白和えは作れます。しかし、それでは感動する料理にはなりません。おいしいものは気持ちが原点です」。家族のためであろうと、お客様のためであろうと、おいしい料理は「おいしくなあれ」があってこそ。その言葉から、幼い頃、お父さんを喜ばせようと、天丼を一生懸命作った服部先生の姿を想像してしまいました。

食べることへの節度や感謝、作ることへの手間や工夫も、おいしく食べる秘訣です。

北海道の生産者が手塩にかけた農畜産物を大事に味わっていただけるように、

GREENはこれからも、生産者の思いまでも丁寧にすくいとり、皆さまにお届けしていきます。

(下)2022年4月発行GREEN No.312