ホクレン農業総合研究所

収穫作業の効率化、省力化に寄与します。

機械収穫には倒伏させないことが必須

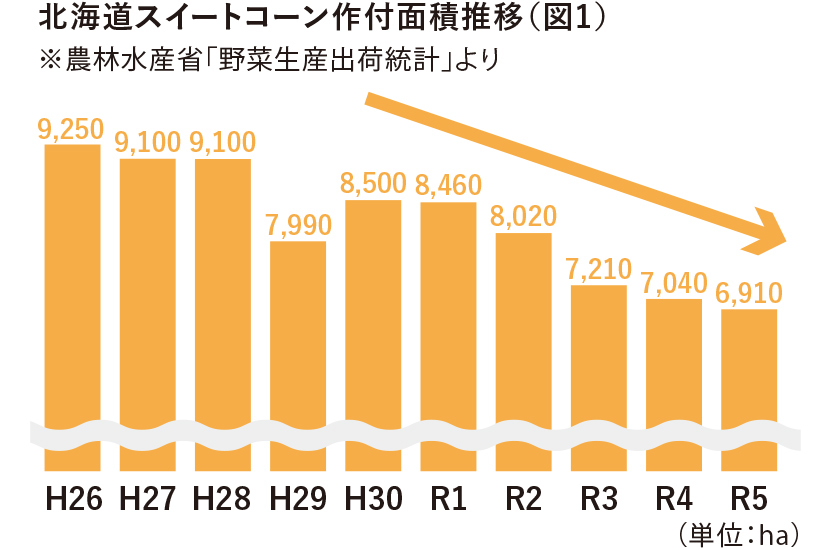

近年の高温や干ばつの影響で、府県産のスイートコーンの出荷量が減少しつつあり、道産は全国の市場から出荷量の維持・拡大を求められています。しかし一方で、道内のスイートコーンの作付面積は、大規模化に適応しやすい作物への転換や労働力不足などの要因で減少傾向にあります(図1)。そこで、作付面積を維持するための解決策の一つとして、機械による収穫が注目されています。

「栽培方法は従来とほぼ変わりませんが、機械で収穫するためには条件が一つあります。それは、スイートコーンの茎を倒さずに育てることです。倒れてしまうと機械収穫そのものが難しくなります」

このように説明するのは、ホクレン農業総合研究所の上元佑馬さん。作物生産研究部で、道内のスイートコーン栽培に関する研究を行っています。

なぜ倒伏すると機械収穫が難しくなるのでしょうか。上元さんは、「機械収穫の工程は、主に固定・切断・もぎ取りの3つのステップで構成されています。倒れると茎の固定ができず、切断やもぎ取りが行えなくなります。そのため、倒れないことが最も重要です」と強調します。

倒伏させないために必要なことは、①倒伏しにくい品種を作付する、②植え付ける苗の間隔を適切に保つ、③土寄せなど日々の栽培管理で倒れないように育てる、の3つがあり、その中で同研究所では倒伏しにくい品種の選定試験を2023年度から開始しました。実際の試験では複数の品種を栽培し、根の強度に着目して評価を行ったところ、『恵味スタンド88』に、機械収穫の適性があるという研究結果が得られました。

持続可能な畑作りと面積の維持に期待

上元さんによると、『恵味スタンド88』の機械収穫の現地試作先では「根の張りが良く、倒伏には強そう」という意見や、「収穫したスイートコーンは長さと重量があり、2Lサイズ超えの出荷比率は7割以上だった」など、評価も上々だったそうです。「今後も栽培試験を継続して、倒れにくさはもちろん、収量など生産者にとって有益なデータを蓄積していきたいと考えています」と上元さんは話します。

一方で、機械収穫には課題もいくつかあるそうです。「大きな点は、収穫に適した1番穂だけでなく、収穫期に満たない2番穂も同時に取ってしまうことです」と上元さん。収穫後に選別する手間がかかる上、皮に包まれた状態での判別に時間がかかるのが難点です。そこで、収穫前にあらかじめ2番穂をもいでおくなど、産地によってさまざまな対策が講じられています。上元さんは「それでも手収穫と比べると、そのスピードはおよそ20倍といわれています。選別の手間を差し引いても、省力化になることは間違いありません」と力説します。

-

機械による収穫は、実や皮が傷つかないように、スポンジ状のローラーでやさしくもぎ取っています

スイートコーンは、土中深くに根を張る特性から、畑の健康維持に不可欠な輪作作物としても有用です。安定的な収量の確保や持続可能な農業を維持する上でも、機械化には多くの期待が寄せられています。

上元さんは「収穫作業の効率化、省力化に寄与できる機械収穫の導入は、今はまだわずかです。5年先、10年先に機械化する産地が増えて、作付面積の減少が抑えられていれば、研究者冥利に尽きます」と笑顔で話しました。

-

機械収穫では、スイートコーンの穂がつく位置も大事です。『恵味スタンド88』は着穂位置が高く、スムーズな収穫を実現しています