ホクレン小樽種子工場/北海道「酪農」を、支える仕事。

飼料作物種子の、安定的な供給が使命です

全道の飼料作物種子の供給拠点

北海道各地で見られる乳用牛の放牧風景。

広大な草地で、牛たちがゆったり食べているのは、自然に生えている草……ではありません。正しくは、酪農家が種子から育てた「飼料用の作物」です。それらの牧草や飼料用トウモロコシなど、飼料作物の種子の供給拠点となっているのが、『ホクレン小樽種子工場』です。「ここでは主に、海外から輸入した飼料作物種子をニーズに応じた規格で袋詰め加工を行い、全道の酪農家さんにお届けしています」

このように説明するのは、業務課長の村山大士さん。自給飼料課の飯田昭さんは「飼料作物種子は外国産ですが、北海道の気象条件に適した品種の改良や選抜を北海道内で行っています」と付け加えます。

種子の出荷は、牧草の種まきが始まる春から夏にかけてがピークで、シーズンが始まると、全道各地からオーダーが集まります。牧草は主に、イネ科とマメ科の2種類があり、草の性質も栄養価も異なります。多くの酪農家は、2種類の牧草を地域性や土壌に合わせてバランス良く生産しています。

乳用牛が食べる餌には大きく2つあり、主食となる粗飼料(主に牧草など)と、おかずの役割を持つ濃厚飼料(主にトウモロコシや大豆粕など)に分けられます。酪農家は牧草を収穫すると、その栄養価を分析します。牛の発育や生乳生産に必要な栄養素は粗飼料だけでは不足するため、不足分を計算し濃厚飼料を足して給与メニューを組み立てます。

「一般的な作物と同様に、牧草も収穫のタイミングがずれると、栄養価が落ちてしまいます。酪農家の皆さんは、良質な牧草を収穫するために、牛の世話をしながら苦労して育てています」と飯田さんは話します。

-

工場では「農福連携」にも取り組み、繁忙期には障がい福祉サービス事務所の皆さんが活躍しています

品質管理を徹底し安定的に届ける

飼料作物種子は、主にヨーロッパやオセアニア、北アメリカなど世界各地で生産されています。中でも主産地であるヨーロッパでは、ここ数年、高温や干ばつが続き、供給量の確保に苦慮しているといいます。

「国内で生産できるのに越したことはありませんが、日本は気象条件や耕地面積の狭さなどから種子生産に適しておらず、一粒あたりのコストがどうしても高くなってしまいます」と説明する飯田さん。

他国の政治情勢や為替などが複雑に絡み合う中で、飼料作物種子の原価や輸送費なども年々上昇を続けており、輸入種子の供給を取り巻く状況は厳しさを増しています。

「コロナ禍には船の輸送が滞り、供給が危ぶまれることが想定されました。そこで、種子の貯蔵量を見直し、2年分まで保管できる体制を整えました。コストはかかりますが、安定供給という使命を果たすことが第一です」と村山さんは力説します。

-

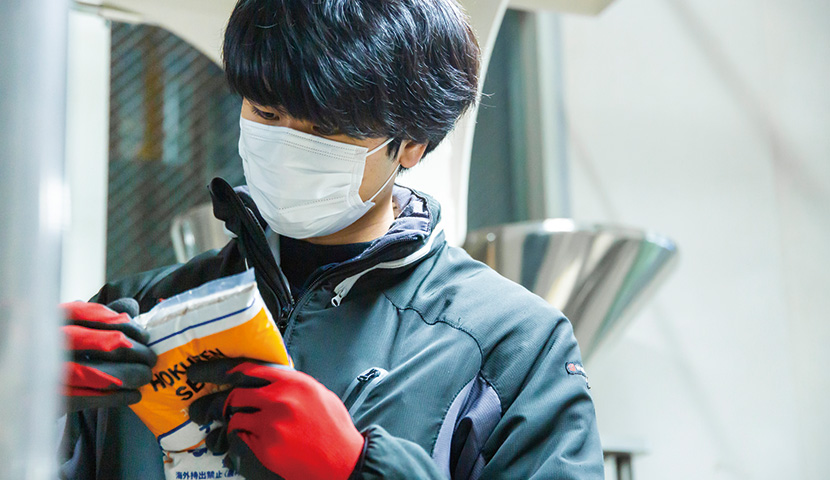

製品の包装や印字等に不備がないか、ホクレン職員が一つ一つ目視で検品

同工場では、室温が15度以下に保たれた定温低湿倉庫で種子を保管し、品質管理を徹底しています。また、工場の品質検査室では、種子の検査も行っています。せっかく種をまいても発芽しなかったり、異なる種子が混ざっていては問題です。

「出荷する種子はすべて、発芽率や純度などの検査を行い、基準をクリアしたものだけを酪農家さんのもとへお届けしています」と村山さんは話します。

飼料用の作物は、品種改良も進んでおり、従来よりも収穫量が多く病気に強い品種のほか、近年は栄養価が高い品種なども登場しています。

「酪農家さんが必要とするものを供給することが私たちの役目です」と飯田さん。村山さんは「種子を一切供給できなくなれば、牛の主食である粗飼料生産に多大な影響を及ぼします。だからこそ、私たちはあらゆるリスクを避けなければなりません。その思いを常に持ち続けています」と締めくくってくれました。

-

左から、『ホクレン小樽種子工場』業務課長の村山大士さんと、自給飼料課の飯田昭さん