薬師さんはいわゆる「リケジョ」ですね。なぜ、北海道大学へ?

薬師さんはいわゆる「リケジョ」ですね。なぜ、北海道大学へ?

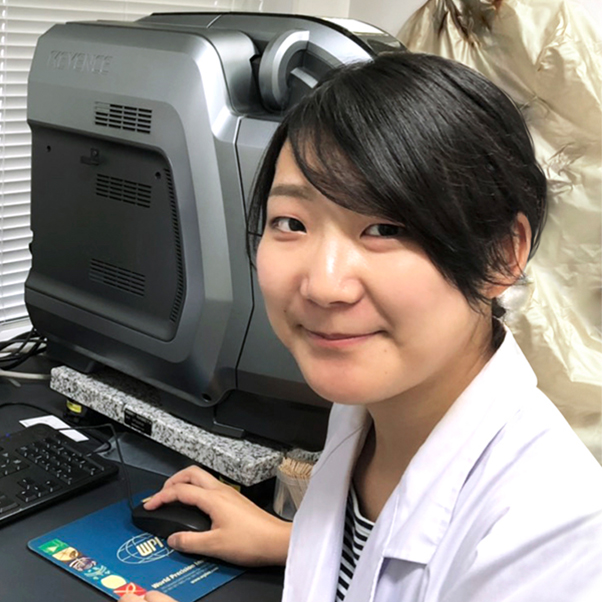

もともと植物に興味があり、高校の生物で学んだ「植物間での化学物質を使った情報伝達」の話に関心を持ちました。受験に向けて大学を調べていく過程で、北海道大学農学部の橋床泰之先生の研究室を知り、その紹介文に惹かれました。こちらが、その橋床先生です。

もともと植物に興味があり、高校の生物で学んだ「植物間での化学物質を使った情報伝達」の話に関心を持ちました。受験に向けて大学を調べていく過程で、北海道大学農学部の橋床泰之先生の研究室を知り、その紹介文に惹かれました。こちらが、その橋床先生です。

どのような文章だったんですか。

どのような文章だったんですか。

詳細を話すと専門的になり過ぎるので、ごくごく簡単に言うと、生物間のコミュニケーションの研究を行っているということですね(^_^) こうした研究は農業における問題解決に役立つことも知り、学んでみたいという興味が湧いてきたんです。

詳細を話すと専門的になり過ぎるので、ごくごく簡単に言うと、生物間のコミュニケーションの研究を行っているということですね(^_^) こうした研究は農業における問題解決に役立つことも知り、学んでみたいという興味が湧いてきたんです。

生物間のコミュニケーションが、農業の問題解決に役立つ…もう少し説明をお願いできますか。

生物間のコミュニケーションが、農業の問題解決に役立つ…もう少し説明をお願いできますか。

たとえば、イネ科植物は、その根に付着する細菌と共生関係を築くことがあります。そうした場合、植物は細菌から窒素を、細菌は植物から光合成産物を受け取っています。このようなコミュニケーションのメカニズムを活用して、細菌から供給される窒素だけで作物を栽培できる体系を開発できないかと、研究されている方もいらっしゃいます。

たとえば、イネ科植物は、その根に付着する細菌と共生関係を築くことがあります。そうした場合、植物は細菌から窒素を、細菌は植物から光合成産物を受け取っています。このようなコミュニケーションのメカニズムを活用して、細菌から供給される窒素だけで作物を栽培できる体系を開発できないかと、研究されている方もいらっしゃいます。

学部そして大学院でも橋床先生に師事しているんですか。

学部そして大学院でも橋床先生に師事しているんですか。

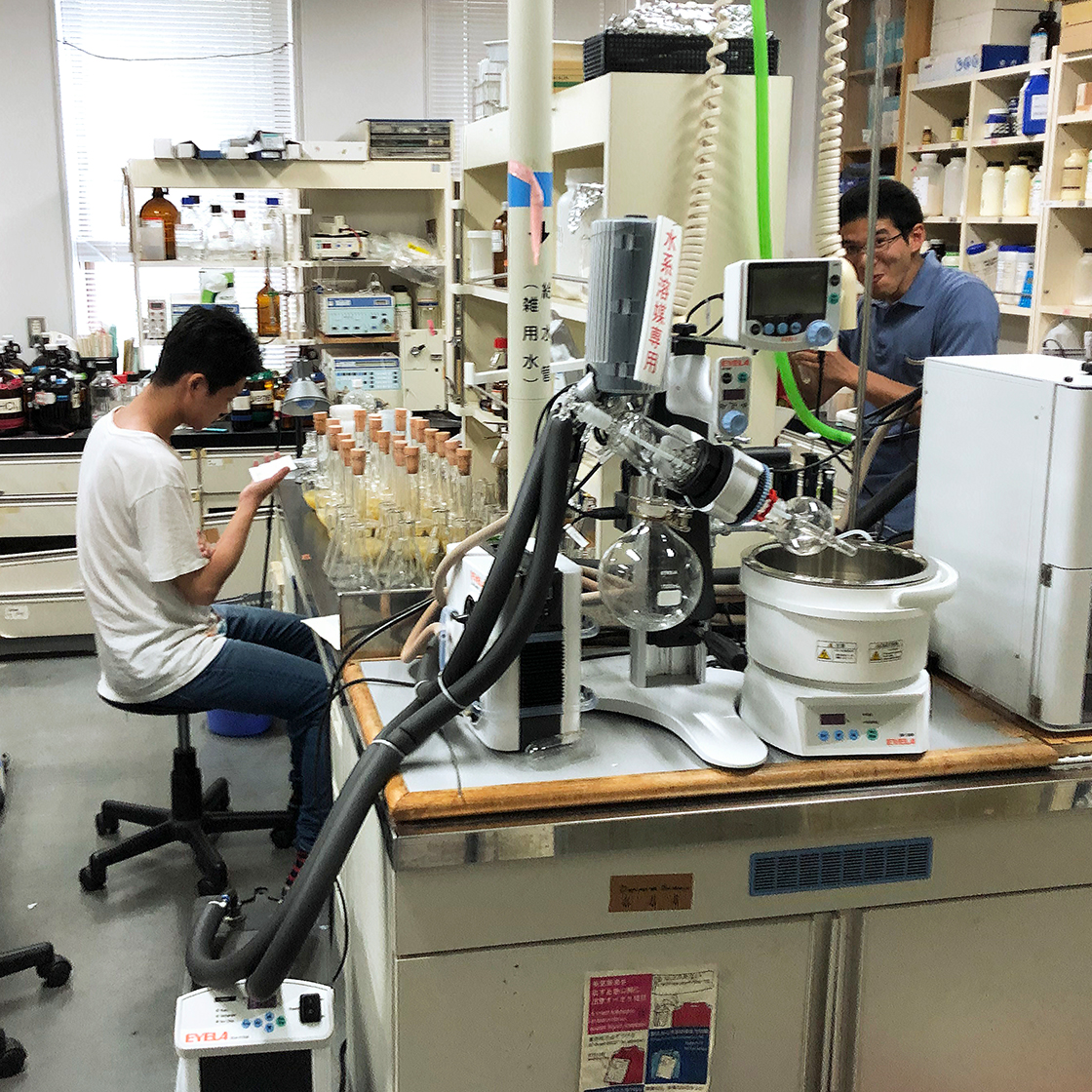

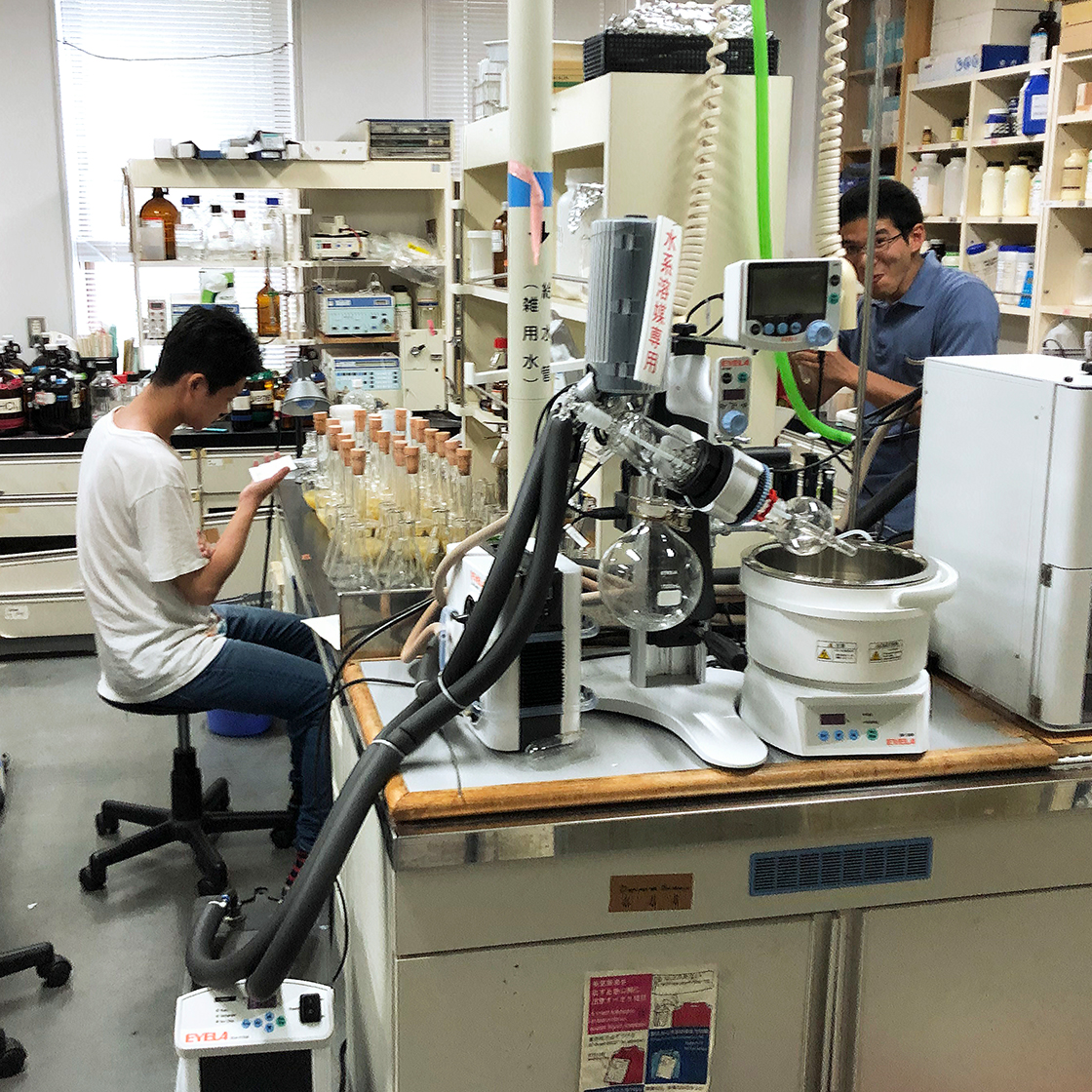

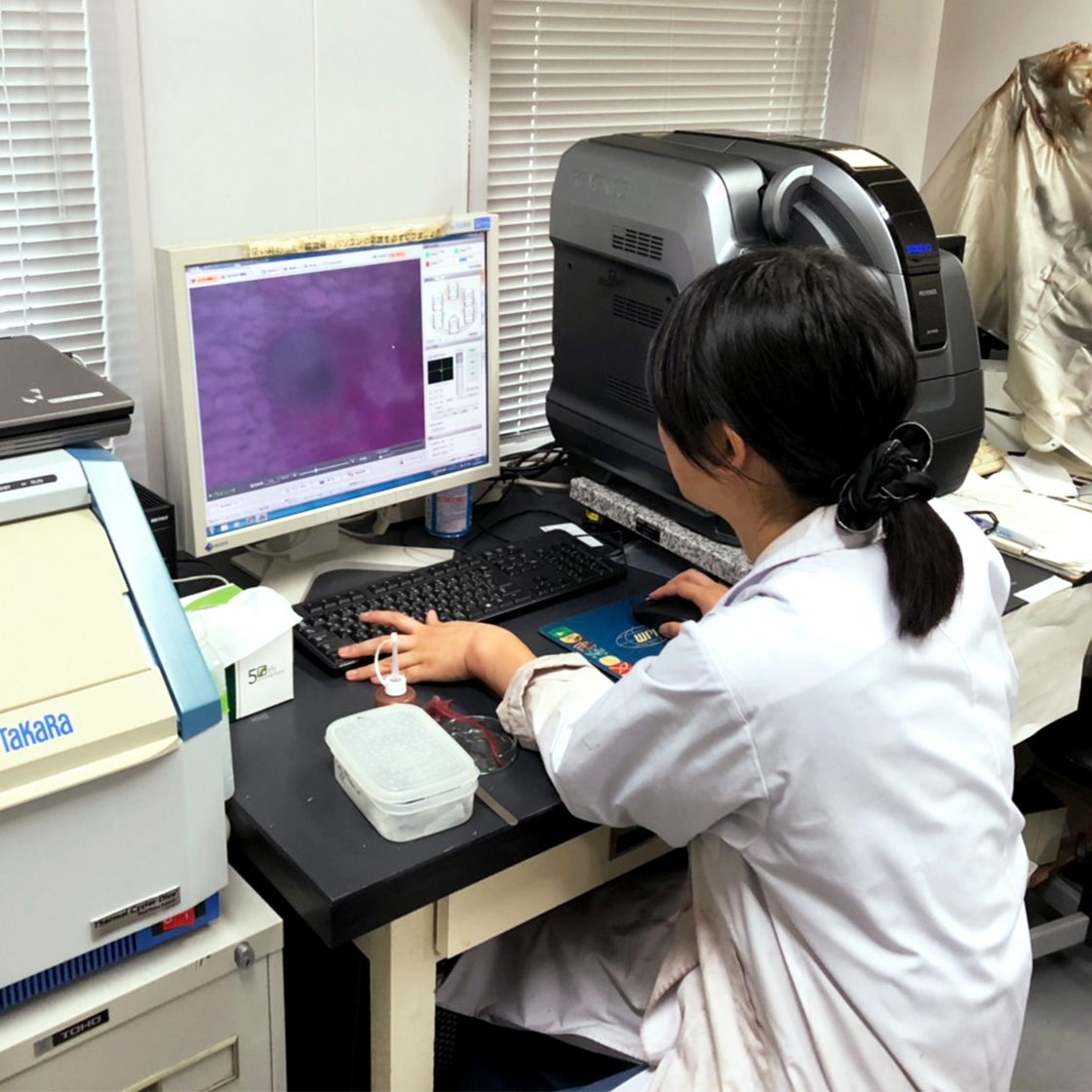

はい。橋床先生は、ベタニンという赤い色素を対象に、幅広い研究をされています。学部生の頃は、ベタニンを効率的に大量に精製できる方法の検討を先輩についてお手伝いさせていただきました。

はい。橋床先生は、ベタニンという赤い色素を対象に、幅広い研究をされています。学部生の頃は、ベタニンを効率的に大量に精製できる方法の検討を先輩についてお手伝いさせていただきました。

ベタニンには、色を出す以外の働きもあるんですか。

ベタニンには、色を出す以外の働きもあるんですか。

人の体に対する抗酸化作用や抗炎症作用、DNA損傷の修復などが期待され、研究が進められています。私のベタニンの研究は、そこがポイントではないので詳細は控えますが、体に対してさまざまな機能性を持ちうる可能性を秘めているとは言えると思います。

人の体に対する抗酸化作用や抗炎症作用、DNA損傷の修復などが期待され、研究が進められています。私のベタニンの研究は、そこがポイントではないので詳細は控えますが、体に対してさまざまな機能性を持ちうる可能性を秘めているとは言えると思います。

なるほど。では、薬師さんの研究内容を教えてください。

なるほど。では、薬師さんの研究内容を教えてください。

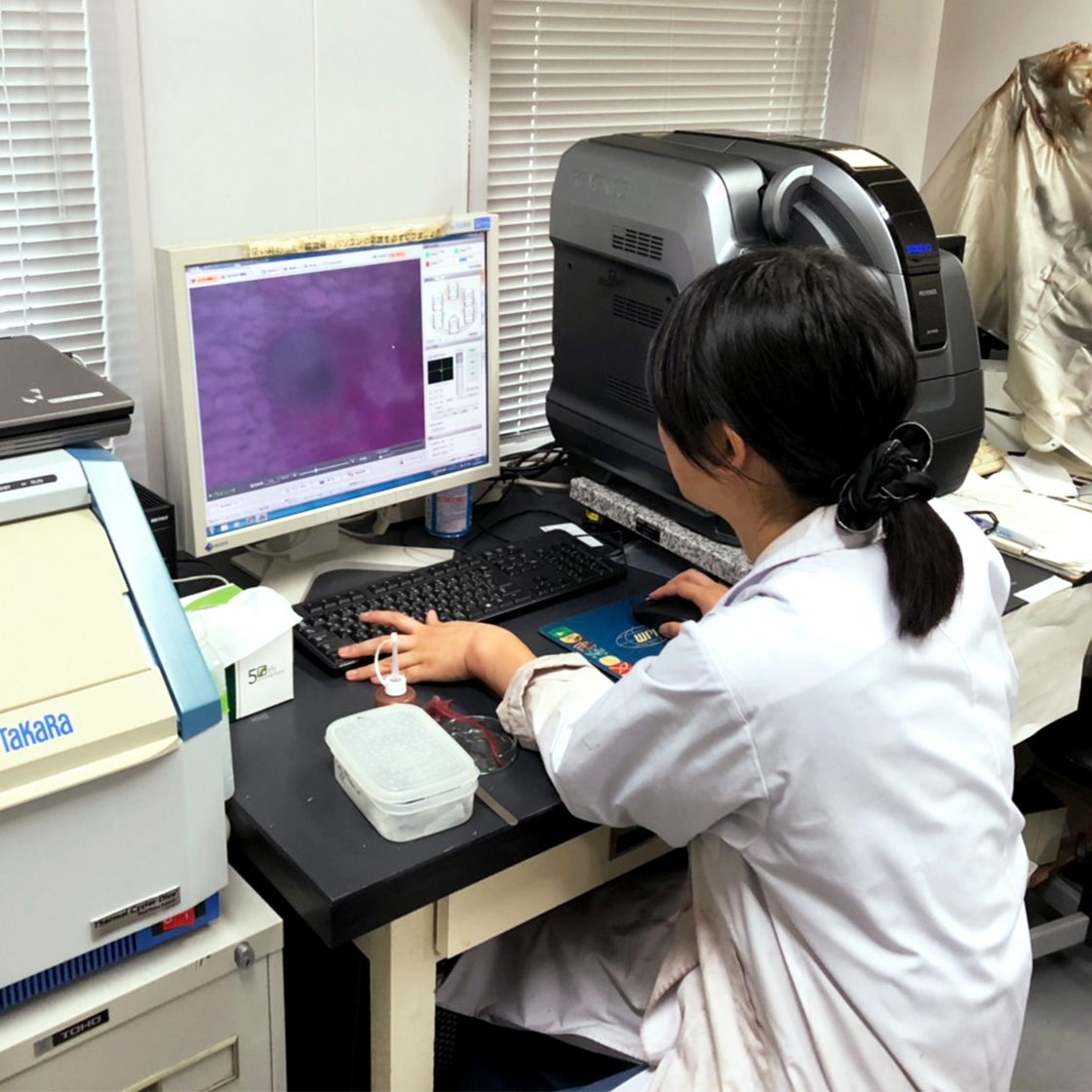

ベタニンは、植物に対して、様々なストレスに対する耐性を付与することが知られています。しかし、どのようなメカニズムで働くかは不明な点が多く残っています。そこで、私は植物体内での輸送機構に焦点を当てて、ベタニンの機能性の作用機構を明らかにする研究を行っています。

ベタニンは、植物に対して、様々なストレスに対する耐性を付与することが知られています。しかし、どのようなメカニズムで働くかは不明な点が多く残っています。そこで、私は植物体内での輸送機構に焦点を当てて、ベタニンの機能性の作用機構を明らかにする研究を行っています。

それがわかると、どんなことが可能になりそうですか。

それがわかると、どんなことが可能になりそうですか。

ベタニンを利用したストレスに強い作物株を作れるかもしれませんし、「作物として育てやすく、かつ、人間の体に良い野菜」が誕生するかもしれません。

ベタニンを利用したストレスに強い作物株を作れるかもしれませんし、「作物として育てやすく、かつ、人間の体に良い野菜」が誕生するかもしれません。

ベタニンを多く含む作物にはどういったものがあるのですか。

ベタニンを多く含む作物にはどういったものがあるのですか。

ベタニンはレッドビートという野菜に多く含まれています。

ベタニンはレッドビートという野菜に多く含まれています。

ベタニンを対象にした研究には、レッドビートが最適なんですか。

ベタニンを対象にした研究には、レッドビートが最適なんですか。

はい。レッドビートは中心部まで赤く、ベタニンが高濃度で蓄積しています。レッドビートには、中心部にまでベタニンを輸送できる特別な機構があるのではないかと考え、検証を試みています。

はい。レッドビートは中心部まで赤く、ベタニンが高濃度で蓄積しています。レッドビートには、中心部にまでベタニンを輸送できる特別な機構があるのではないかと考え、検証を試みています。

その機構を突き止められたら、次はどのような展開に?

その機構を突き止められたら、次はどのような展開に?

最終的にはベタニンの輸送に関与する遺伝子を特定することが目的です。それがかなえば、ベタニンを地上部に含む野菜、たとえば葉全体が赤い野菜の誕生も夢ではないというか…作ってみたいですね。

最終的にはベタニンの輸送に関与する遺伝子を特定することが目的です。それがかなえば、ベタニンを地上部に含む野菜、たとえば葉全体が赤い野菜の誕生も夢ではないというか…作ってみたいですね。

おもしろそうです!レッドビートを研究ではなく、料理に使うことは?

おもしろそうです!レッドビートを研究ではなく、料理に使うことは?

あります。レッドビートは、ほのかな甘みと鮮やかな色を楽しむ食材だと思っています。先日、塚田シェフによるレッドビート料理を食べる機会をいただきました。どの料理もとてもおいしく、レッドビートの食材としての可能性に驚かされました。

あります。レッドビートは、ほのかな甘みと鮮やかな色を楽しむ食材だと思っています。先日、塚田シェフによるレッドビート料理を食べる機会をいただきました。どの料理もとてもおいしく、レッドビートの食材としての可能性に驚かされました。

発見はありましたか。

発見はありましたか。

レッドビートは独特の土の香りがあって、私はそれが少し苦手で、調理する際は下処理で取り除いていたんですね。でも、塚田シェフは、その香りを上手に活かしていて、香りも食材の魅力のひとつだと気付かされました。

レッドビートは独特の土の香りがあって、私はそれが少し苦手で、調理する際は下処理で取り除いていたんですね。でも、塚田シェフは、その香りを上手に活かしていて、香りも食材の魅力のひとつだと気付かされました。

将来は研究者の道へ進むのですか。

将来は研究者の道へ進むのですか。

社会に出て、研究をきっかけに抱いた天然由来機能性成分への興味と、大学で得た基礎知識を活かしたいです。機能性食品の開発が盛んですから、ベタニンの機能性についても探索していけたらと思っています。

社会に出て、研究をきっかけに抱いた天然由来機能性成分への興味と、大学で得た基礎知識を活かしたいです。機能性食品の開発が盛んですから、ベタニンの機能性についても探索していけたらと思っています。

農学部を選んで良かったことを教えてください。

農学部を選んで良かったことを教えてください。

さまざまな講義を受けて、農業も進化し続けていることを知りました。また、環境に配慮するだけでなく、環境問題の解決に繋がる農業手法の研究についても学びました。人と自然の共存において切り離せない「農業」の進歩の重要性に気づくとともに、他の生物の性質をうまく利用する研究の数々に好奇心が刺激されました。

さまざまな講義を受けて、農業も進化し続けていることを知りました。また、環境に配慮するだけでなく、環境問題の解決に繋がる農業手法の研究についても学びました。人と自然の共存において切り離せない「農業」の進歩の重要性に気づくとともに、他の生物の性質をうまく利用する研究の数々に好奇心が刺激されました。

生産者の方々とトライしてみたいことはありますか。

生産者の方々とトライしてみたいことはありますか。

ベタニンは窒素を含む色素です。そのため、窒素過剰な土壌でレッドビートなどを育てると、土壌の窒素を取り込んで窒素過多が解消されるのではないかと。こうした研究も、機会があれば参加したいですね。

ベタニンは窒素を含む色素です。そのため、窒素過剰な土壌でレッドビートなどを育てると、土壌の窒素を取り込んで窒素過多が解消されるのではないかと。こうした研究も、機会があれば参加したいですね。

大学での学びが幹となって、いろいろな枝葉に分かれていきそうですね。

大学での学びが幹となって、いろいろな枝葉に分かれていきそうですね。

これからも楽しみながら、研究を進めてください。ありがとうございました。