倶知安農業高校は、農畜産物の生産から加工、販売までを学べるそうですね。昨年9月、倶知安農業高校の皆さんが造った日本酒「忠~なかごころ~」(以下、「忠」)が完成し、販売を開始したことは、そうした学びのモデルケースのように感じました。その日本酒造りに関口さんも携わったそうですね。

倶知安農業高校は、農畜産物の生産から加工、販売までを学べるそうですね。昨年9月、倶知安農業高校の皆さんが造った日本酒「忠~なかごころ~」(以下、「忠」)が完成し、販売を開始したことは、そうした学びのモデルケースのように感じました。その日本酒造りに関口さんも携わったそうですね。

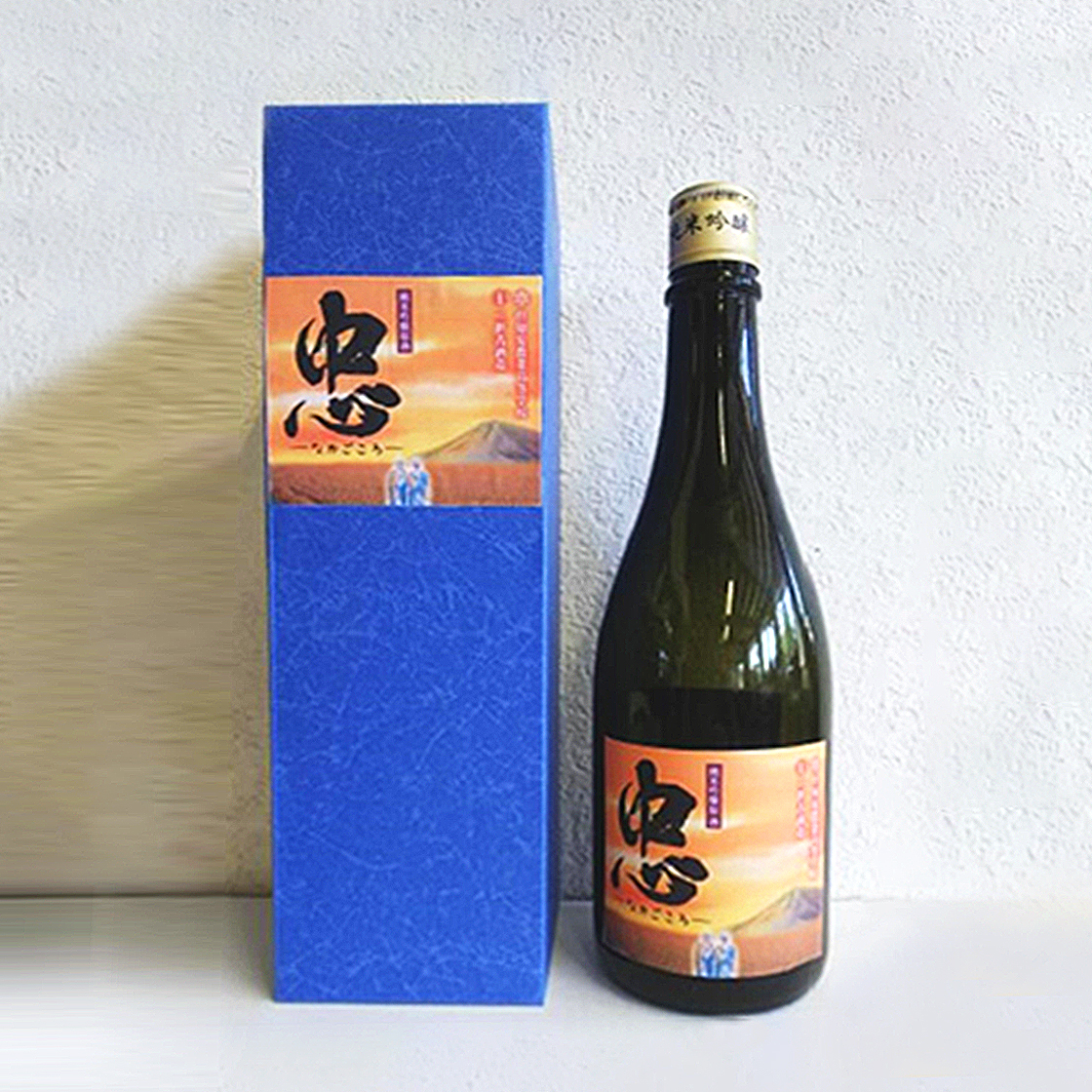

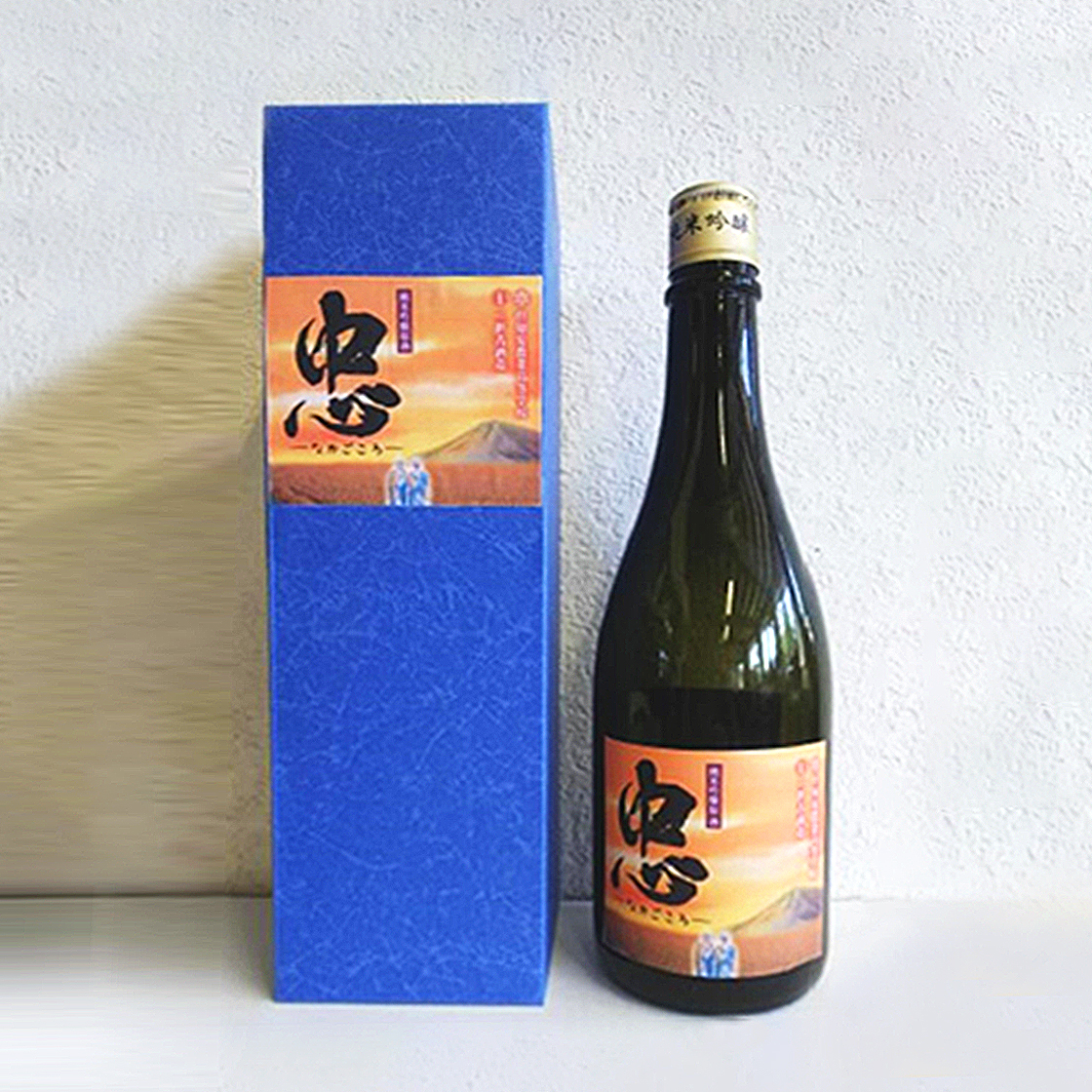

はい。私たちが酒米栽培から日本酒の醸造、商品ラベルの作成まで行うと聞いた時は、「大丈夫?」と思いました(笑)。2年がかりでお酒が完成し、初お披露目の時にはメディアにも取り上げていただきました(写真、右から二人目)。高校生の自分が携わったお酒が商品としてお店に並んでいることが、いまになっても不思議な気持ちです。

はい。私たちが酒米栽培から日本酒の醸造、商品ラベルの作成まで行うと聞いた時は、「大丈夫?」と思いました(笑)。2年がかりでお酒が完成し、初お披露目の時にはメディアにも取り上げていただきました(写真、右から二人目)。高校生の自分が携わったお酒が商品としてお店に並んでいることが、いまになっても不思議な気持ちです。

このプロジェクトは、酒米の生産に興味をお持ちだった当時の実習部長・故西村忠夫先生が、地元の酒蔵・(株)二世古酒造さん、米の専門家の方々の協力を得られたことでスタートしたと聞いています。酒米は学校の農場で栽培したようですが、食用米を栽培したことはあるのですか。

このプロジェクトは、酒米の生産に興味をお持ちだった当時の実習部長・故西村忠夫先生が、地元の酒蔵・(株)二世古酒造さん、米の専門家の方々の協力を得られたことでスタートしたと聞いています。酒米は学校の農場で栽培したようですが、食用米を栽培したことはあるのですか。

私は、米の栽培そのものが初めてでした。食用米と酒米には、粒や株の大きさに違いがあり、栽培方法や生育の様子も異なるなど、いろんなことを学びました。

私は、米の栽培そのものが初めてでした。食用米と酒米には、粒や株の大きさに違いがあり、栽培方法や生育の様子も異なるなど、いろんなことを学びました。

酒米栽培には倶知安町在住の外国人の皆さんも参加したそうですね。

酒米栽培には倶知安町在住の外国人の皆さんも参加したそうですね。

田植えと稲刈りを手伝ってもらいました。言葉がうまく伝えられないことがもどかしく、すごく大変でした。でも、外国人の方々とはふだん交流する機会が少ないので、参加していただけたことがとてもうれしかったです。

田植えと稲刈りを手伝ってもらいました。言葉がうまく伝えられないことがもどかしく、すごく大変でした。でも、外国人の方々とはふだん交流する機会が少ないので、参加していただけたことがとてもうれしかったです。

酒米ができたところで、いよいよ日本酒造り。まず、その工程を教えてもらえますか。

酒米ができたところで、いよいよ日本酒造り。まず、その工程を教えてもらえますか。

①精米、②洗米・浸漬・蒸米、③製麹、④仕込み、⑤圧搾・ろ過・火入れ・貯蔵、⑥瓶詰・打栓・ラベル貼りです。私は、蒸した米を樽に入れてからどう変化するかを観察する係でした。

①精米、②洗米・浸漬・蒸米、③製麹、④仕込み、⑤圧搾・ろ過・火入れ・貯蔵、⑥瓶詰・打栓・ラベル貼りです。私は、蒸した米を樽に入れてからどう変化するかを観察する係でした。

もちろん、関口さんは日本酒を飲んだことはありませんね?

もちろん、関口さんは日本酒を飲んだことはありませんね?

未成年ですから、飲んだことはありません(笑)。ですから、仕込みの段階で醸造タンクのもろみを混ぜさせてもらったときに感じた強いお酒の香りや、発酵による影響でタンクの表面にぶつぶつと空気の泡が出ていた様子には驚きました。また、酒造りでは酒米の中心にある「心白(しんぱく)」という白く濁ったでんぷん質を多く含んだ部分を使うため、米をそのままではなく削って用いること、それによってお酒の味や風味に違いがあることなどを知りました。

未成年ですから、飲んだことはありません(笑)。ですから、仕込みの段階で醸造タンクのもろみを混ぜさせてもらったときに感じた強いお酒の香りや、発酵による影響でタンクの表面にぶつぶつと空気の泡が出ていた様子には驚きました。また、酒造りでは酒米の中心にある「心白(しんぱく)」という白く濁ったでんぷん質を多く含んだ部分を使うため、米をそのままではなく削って用いること、それによってお酒の味や風味に違いがあることなどを知りました。

発見が多く、日本酒造りは楽しかったようですね。

発見が多く、日本酒造りは楽しかったようですね。

二世古酒造の杜氏、水口渉さんにご指導いただきながら頑張りました。大変だったのは、その日の気温に合わせて温めたり、冷やしたりしなければならない醸造タンクの温度管理。放課後、二世古酒造さんに通いながらの作業でした。そんな苦労もあったので、お酒の出来上がりから瓶詰までの工程も参加したかったのですが、新型コロナウイルス感染症対応のため、かなわなかったのが残念です。

二世古酒造の杜氏、水口渉さんにご指導いただきながら頑張りました。大変だったのは、その日の気温に合わせて温めたり、冷やしたりしなければならない醸造タンクの温度管理。放課後、二世古酒造さんに通いながらの作業でした。そんな苦労もあったので、お酒の出来上がりから瓶詰までの工程も参加したかったのですが、新型コロナウイルス感染症対応のため、かなわなかったのが残念です。

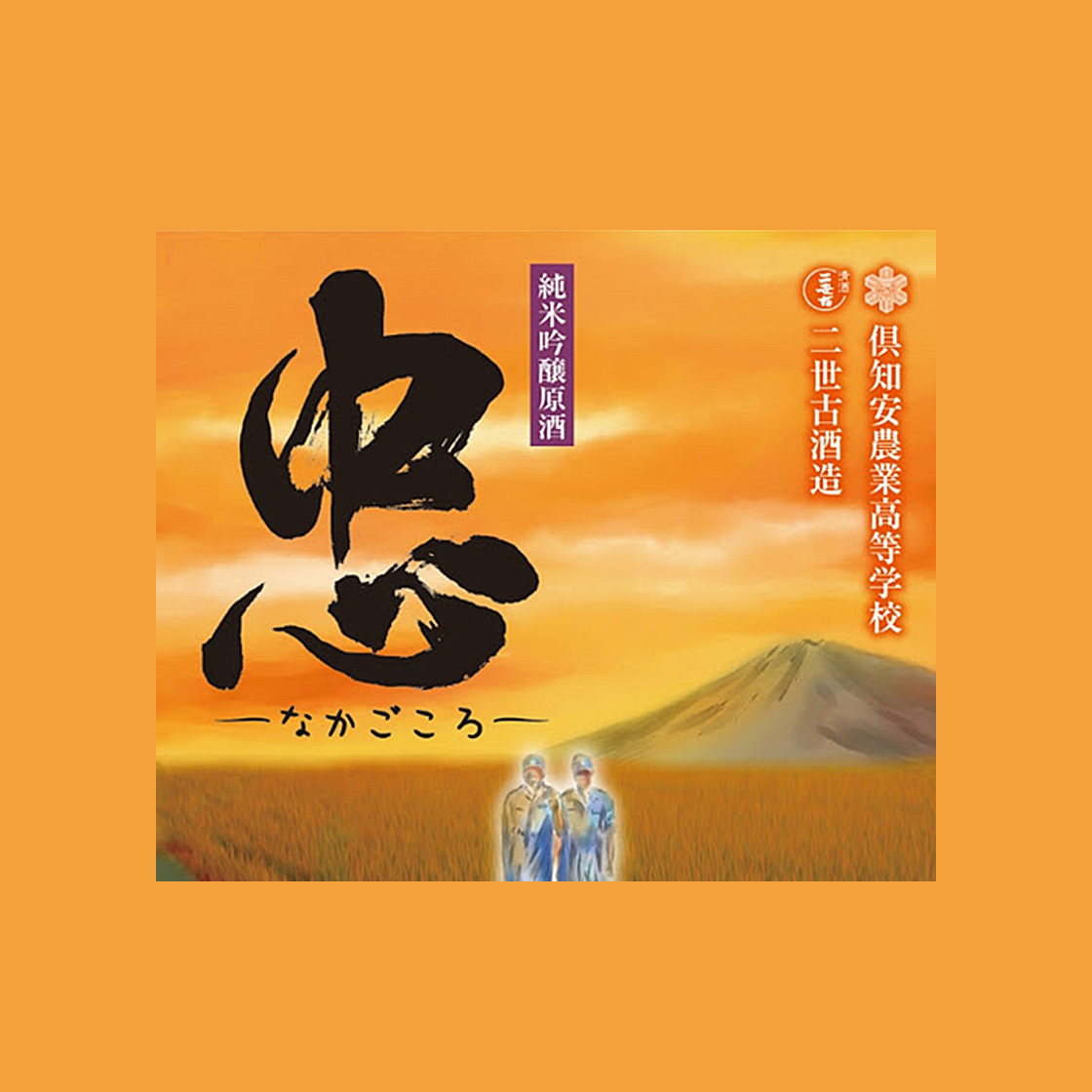

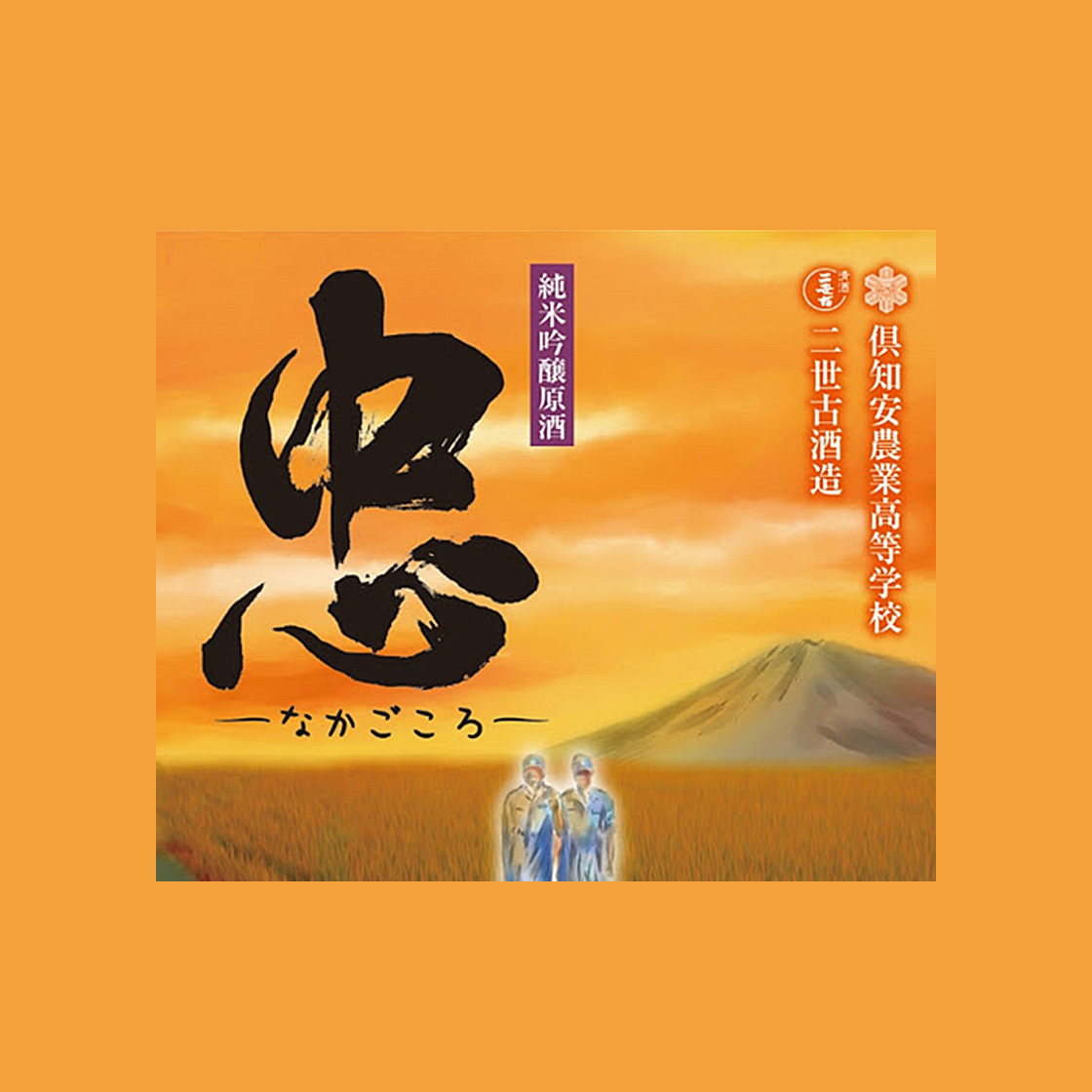

「忠」という名前には、倶知安農業高校の皆さんの特別な思いがあるようですね。

「忠」という名前には、倶知安農業高校の皆さんの特別な思いがあるようですね。

昨年春、西村忠夫先生が亡くなられました。私たちは先生との思い出を残したくて、お名前の一字をいただきました。「忠」には「まごころ」という意味があり、「なかごころ」と読むと決めるまでに、一番力が入りました。私たちが心を込めて付けた名前です。

昨年春、西村忠夫先生が亡くなられました。私たちは先生との思い出を残したくて、お名前の一字をいただきました。「忠」には「まごころ」という意味があり、「なかごころ」と読むと決めるまでに、一番力が入りました。私たちが心を込めて付けた名前です。

無事に完成して、きっと先生も喜んでいらっしゃると思います。

無事に完成して、きっと先生も喜んでいらっしゃると思います。

はい。「忠」のラベルの色合いは、夏場の夕暮れに学校の水田から羊蹄山を見た時の風景を基調にしています。

はい。「忠」のラベルの色合いは、夏場の夕暮れに学校の水田から羊蹄山を見た時の風景を基調にしています。

倶知安農業高校らしさ、地元らしさも、たっぷり醸されている日本酒ですね。

倶知安農業高校らしさ、地元らしさも、たっぷり醸されている日本酒ですね。

二世古酒造の方からは、今回製造したお酒がどの層に向けているのか、その場合どのような味わい、風味にすれば良いのかなどを丁寧に教えてもらいました。また、お忙しい中、学校に足を運んでくださったJAや農業改良普及センターの方からは、酒米の栽培について一つ一つ説明を受けました。

二世古酒造の方からは、今回製造したお酒がどの層に向けているのか、その場合どのような味わい、風味にすれば良いのかなどを丁寧に教えてもらいました。また、お忙しい中、学校に足を運んでくださったJAや農業改良普及センターの方からは、酒米の栽培について一つ一つ説明を受けました。

倶知安農業高校では、今後も日本酒造りを続けるのですか。

倶知安農業高校では、今後も日本酒造りを続けるのですか。

この春2年生になる後輩が作った酒米で、新しい「忠」の仕込みが始まると聞いています。

この春2年生になる後輩が作った酒米で、新しい「忠」の仕込みが始まると聞いています。

昨秋完成した「忠」は、関口さんたちの分を20歳になるまで保管していると聞いています。成人のお祝いの日が楽しみですね。今日はありがとうございました。

昨秋完成した「忠」は、関口さんたちの分を20歳になるまで保管していると聞いています。成人のお祝いの日が楽しみですね。今日はありがとうございました。