『贅コクたまご』は、2021年11月にホクレンが販売を開始した、赤玉たまご。『贅コク』とは、商品コンセプト「日常にちょっと贅沢を」と、おいしさの特徴「コクのある味わい」を組み合わせた造語です。コクのある味わいは生食でこそ実感できることから、全農グループは「おいしい卵かけご飯ができるたまごを目指す」をコンセプトに配合飼料を開発し、特許を取得。ホクレンくみあい飼料(株)は、この飼料にさらに磨きをかけようと、カギとなる原料に道産を配合。同社の農場で、この餌を与えられた鶏が産んだたまごが、『贅コクたまご』となって全道へ届けられています。

-

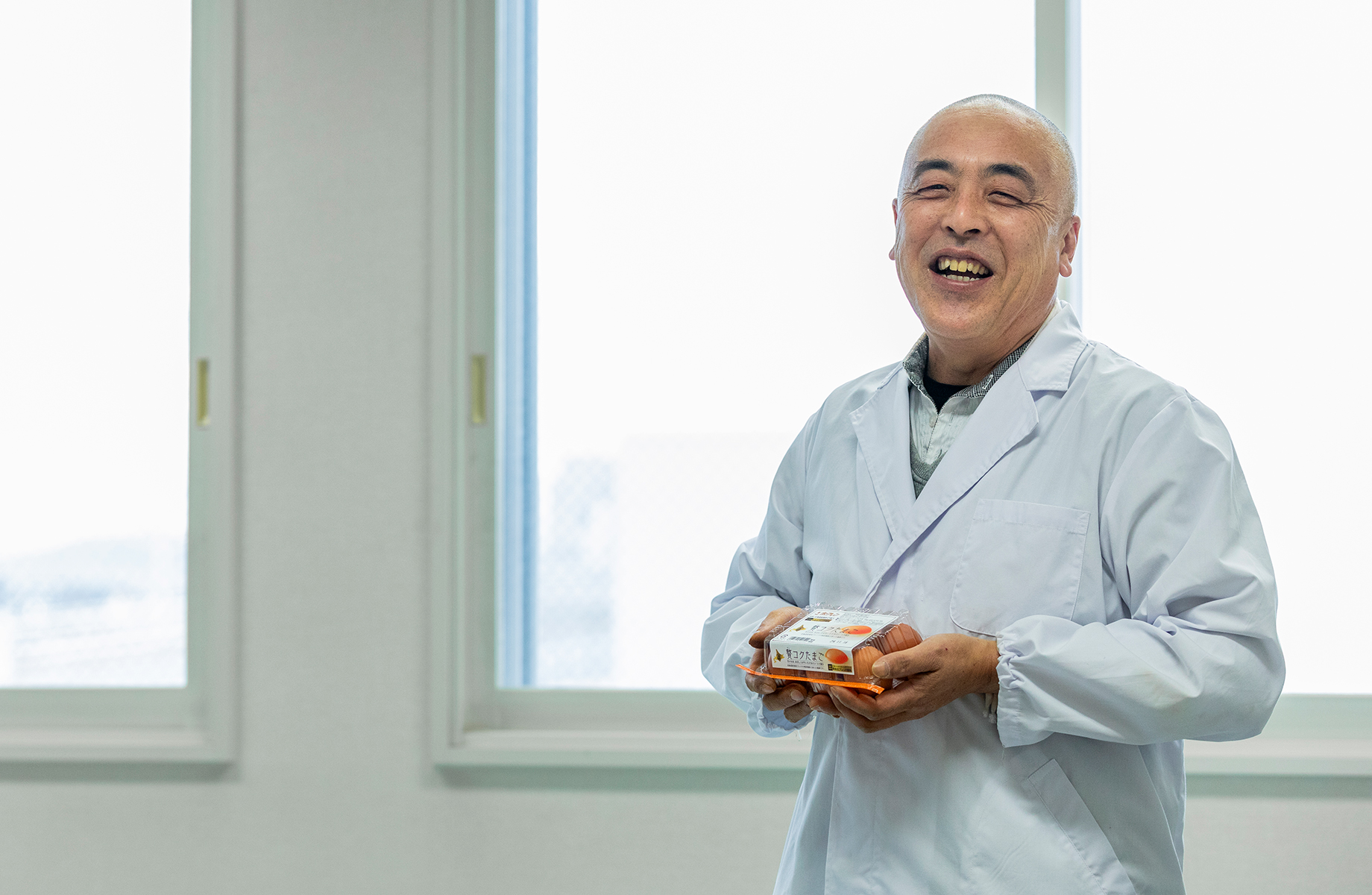

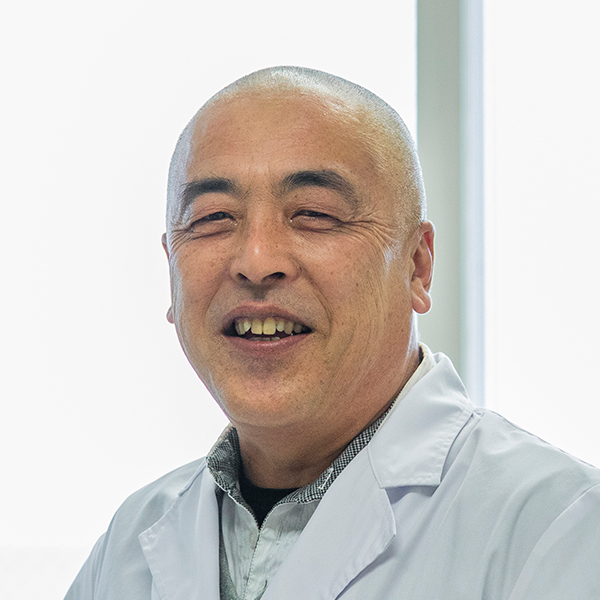

池田 雄志さん(ホクレンくみあい飼料株式会社)

- 1968年生まれ、根室市出身。都内の大学卒業後、Uターンし、ヒナの飼養会社(現:ホクレンくみあい飼料(株))に入社。釧路農場、企画室などを経験し、2010年から愛別農場場長。

『贅コクたまご』とは?

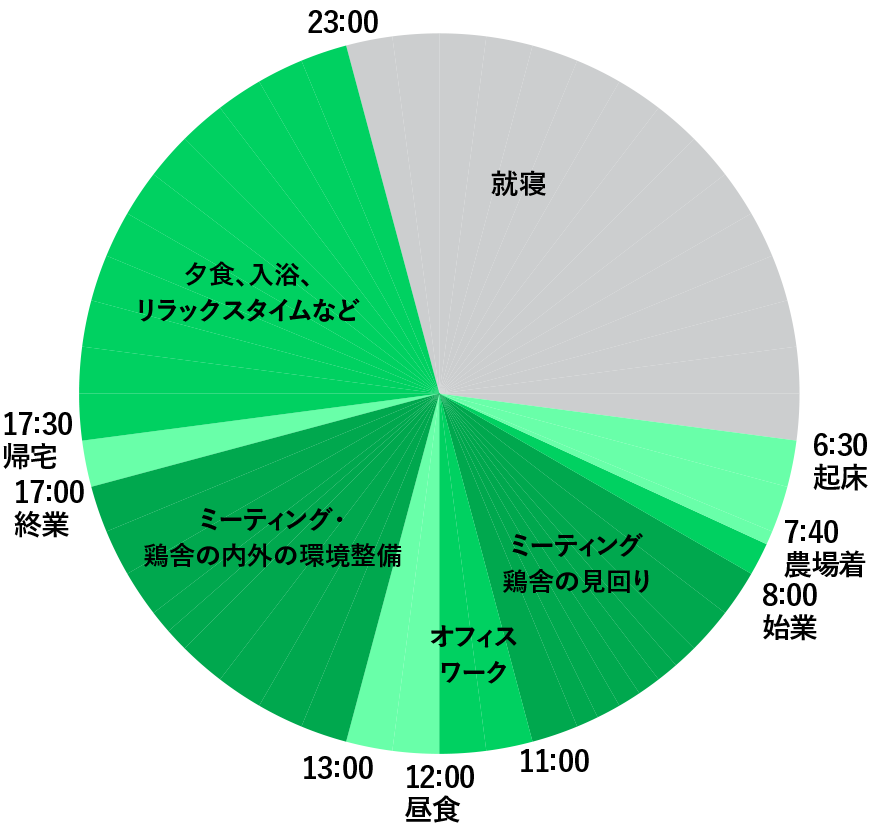

■池田さんの1日(10月下旬の一例です)

午前は見回り、午後は環境整備。

鶏舎を徹底的にチェック

愛別農場は敷地面積約55,000㎡、全7棟の鶏舎があり、計17万羽が年間5,000万個ほどの卵を産んでいます。

池田さんは、勤務中はほぼ鶏舎の中にいます。午前中は3時間かけて鶏舎を見回り、鶏舎内の機械調整や部品交換も行います。午後はミーティングを終えると、終業まで鶏舎内を歩きます。「僕は鶏ファースト。鶏も人間も同じだと思って面倒を見ています。鶏ができるだけストレスなく過ごせ、卵を産める環境づくりは、鶏にはできません。人間がつくってあげるしかないんです」。池田さんの言葉は思いやりに満ち、幼い頃から動物が好きでこの道を選んだというのもうなずけます。

鶏舎内のチェックポイントは、鶏に給餌するライン、鶏の糞を流すライン、鶏が産んだ卵を流すラインから、建物の外周、屋外の消毒槽まで多岐にわたります。鶏の入替があるときは、鶏がいる間にはできない水洗作業と消毒、損傷部分の補修が加わります。「マンパワーでしか対応できない作業がとても多いんです。鶏舎は全長100mほどあり、目を行き届かせるには労力も時間もかかります」。

飼料は鶏のからだ、

卵に直結している

2021年、同社は道内の養鶏会社2社から経営を譲り受け、道内に4農場を所有しました。愛別農場はその一つで、ここでは自社の育成農場から導入した120日齢のヒナを約1年9~10カ月間、飼養、採卵しています。

ヒナは約1カ月で卵を産むようになり、多くが一日一個の卵を産みます。言うまでもなく、卵は鶏が産み、鶏のからだは飼料がつくります。池田さんは、鶏の反応を通して、飼料の重要性を説明します。

「飼料に配合されている原料の名前は同じでも、配合割合が変わると鶏はすぐに気づきます。競うようについばんでいたものが、ある時を境に勢いがパタッとなくなり、そっぽを向くこともあります。人間だってこれまで食べていた米が変われば、わかりますよね。鶏も同じです。その様子から、飼料は鶏のからだ、からだの中でつくられる卵と直結していると痛感します」

四半期ごとに内容を見直し、

形状も改良

『贅コクたまご』は、新たな飼料の開発があって誕生したたまごです。その飼料は、全農グループが長い歳月をかけ、生食のためのおいしさバランスを追求し、黄金比ブレンドを見い出したもので、特許を取得しています。同社は、その飼料に含まれるとうもろこし、小麦、米を北海道産にバージョンアップし、北海道以外ではつくれないたまごという付加価値もつけました。

採卵鶏用の飼料を設計している池田謙太郎農場運営室長に、詳しく聞きました。「当社の採卵鶏用の飼料は、原料が20種類程度で、中には含有量が全体の0.01%ほどのものもあり、栄養設計はとても緻密です。各原料のたんぱく質、アミノ酸などの成分は、仕入れ先や季節などによって変動するため、四半期ごとに成分データを確認しながら配合を見直すと同時に、飼料価格が高くならず、鶏が長い間、元気に卵を産める内容を模索しています」

愛別農場では、飼料を食べる量に差が出ないように、職員が鶏の様子に注意深く目を配っています。冬場は飼料が寒さで固まり、飼料搬送ラインのパイプ内でつまってしまい、食べづらくなることもあるそうです。池田さんはこうした現場の状況も飼料設計の部門に届け、部門ではその形状についても改良を重ね続けています。

外にあったものを

中に絶対に持ち込まない

たまごの生産コストでは、飼料代が6割程度を占めるそうです。飼料代をムダにしないためにも、鶏には計画的に卵を産んでもらわなければならず、そのためには鶏を病気にさせない清潔な環境づくりが欠かせません。「空中に塵が舞うと、空気の流れが悪くなり、空気がよどんできます。そうなると、私たちも喉がいがらっぽくなったりするように、鶏も呼吸器に影響が出るんです」と、池田さん。人間にたとえて考えれば、良い環境づくりのためにやるべきことがわかると言います。

取材中、この秋、北海道のある地域で鳥インフルエンザが発生したことが話題に上がりました。各農場ではさまざまな対策がとられていますが、池田さんは「外にあったものを中に絶対に持ち込まないこと。それが対策の基本のキ」として、愛別農場での対策の一部を紹介してくれました。

「農場に入るとき、鶏舎に入るとき、鶏がいるフロアに入るとき、鶏舎間を移動するときは靴を消毒します。さらに各区域専用の長靴があるため、一日何十回も履き替えます。私たちは、玄関で靴を脱ぎ、スリッパに履き替え、トイレでもスリッパを履き替えますよね。靴を消毒したからといって、そのまま室内にはあがらないじゃないですか。それと同じです」

「たまごは価格の優等生」の陰で

愛別農場では、池田さんを含めた8人で17万羽を飼養しています。一羽が一日一個の卵を産み、私たちが一日一個のたまごを食べるとすると、8人で17万人分を供給している計算になります。全国に目を向ければ、養鶏農家はわずか1640戸(※)。「たまごは価格の優等生」と言われ続けてきた中で、小規模な養鶏場が廃業し、再編・大型化が進みました。このことが、鳥インフルエンザが1カ所で発生すると、たまごの品薄を招くほど大きな影響に及ぶことにつながっています。

池田室長は、「たまごに安さだけを求めていくと、しわ寄せは生産者にきます。消費者の方には、たまごを適正な価格で買ってほしいという思いがあります」と訴えます。それを受けて池田さんは、「海外では1パック500円のたまごは特別ではありません。日本で価格の転嫁が進まなければ、後継者がいなくなり、卵の生産ができない状況が生まれると思います。農場、業界を残していこうとするなら、次の世代がこの仕事で生きていける環境をつくっていかなければ」と力を込めます。

※農林水産省 畜産統計 令和6年2月1日現在

生で食べられるたまごが、

すでに「ちょっと贅沢」

2024年10月、同社は4農場の生産強化と専門性の発揮を目指して、100%子会社のホクレンくみあいファーム(株)を設立。並行して、農場、農場の卵を製品にするGPセンター(※)、販売を担うホクレンが三位一体となって、高品質のたまごを積極的に届けていく検討会も動き出しました。また、愛別町と同じ上川地区にある北海道旭川農業高校と共に、『贅コクたまご』を使ったプリンの商品開発も進行中で、2025年春には販売される予定です。

池田さんは、最後にこうメッセージを寄せてくれました。「僕らはこれからも鶏ファーストで、『贅コクたまご』をはじめ、安心、安全に食べていただけるたまごを生産していきますので、応援していただけるとありがたいです」。

海外では、たまごを生で食べる習慣はありません。テレビでは、来日した外国人の方々が、たまごかけご飯を食べて感激している様子をよく見かけます。生で食べられるたまごが身近にある私たちの日常は、すでにちょっと贅沢ともいえます。そのことに想いをはせてみる時期にきているのかもしれません。

※たまごを洗浄、乾燥、検査、計量してパック詰めを行う工場のこと。GPとは、「Grading(選別)」と「Packing(パック詰め)」の頭文字を取った略称。