夏の人気もの、北海道メロン。

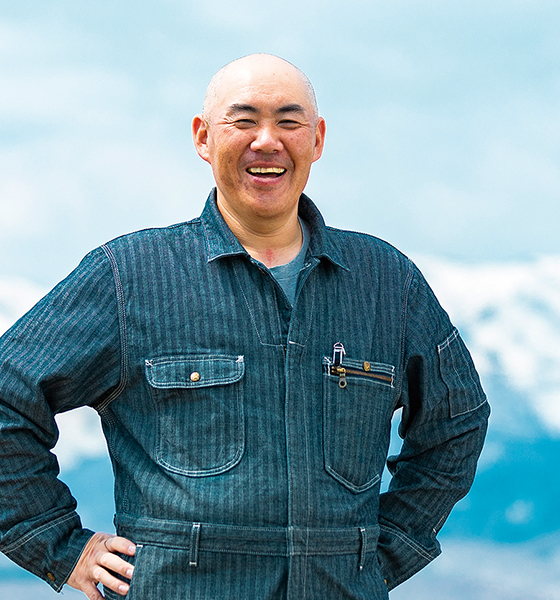

「メロン作りは何年経っても難しいですが、

だからこそ、面白いです」

健康な実は健康な株から

〈ようていメロン〉を生産するJAようていは、黒松内町、寿都町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町の9町村からなる広域JA。蝦夷富士とも呼ばれる秀峰・羊蹄山をぐるりと囲む、風光明媚なエリアです。同JAでは、例年6月中旬からメロンの出荷が始まります。管内で栽培するのは赤肉6つ、青肉1つの合計7品種。品種特性を生かした栽培リレーで、10月下旬まで出荷が続きます。

その中で取材スタッフが向かったのは、札幌市から車で約2時間の距離にある、蘭越町。この町には、同JAに所属する49軒のメロン生産者組織「JAようていメロン生産組合」の組合長を務める、山本勝利さんのほ場があります。就農時からメロンを育てる山本さんが現在栽培しているのは、『羊蹄レッド』と呼ばれる赤肉メロン。取材に訪れた4月中旬には、残念ながらまだ苗の姿を見ることはできませんでした。

「うちの場合、メロンの収穫は例年8月初旬から。苗をハウスに定植するのは、4月下旬あたりです。さまざまな品種を育てた中で、『羊蹄レッド』は雨に当たっても糖度が落ちにくいのが特徴です。作りづらいという人もいるけれど、水はけが比較的良いうちの土質に合っていると思います」

-

メロンを栽培するハウスでは、受粉にミツバチが大活躍

メロン作りには収穫までにさまざまな作業があります。生長の際に伸びてくる茎やつるの不要な芽を摘む「摘芯」。実を間引きして良い実だけを残していく「摘果」など、いずれも一つ一つ手作業で行われます。

「一番気を配るのは、定植初期の温度と水の管理です。健康でおいしい実を育てるためには、もとになる株の状態を健康に保つことが肝心です。一方で一番苦労するのは、暑い中での摘芯、摘果作業です。ハウス内は30度ぐらいまで室温が上がるので、黙っていても汗だくになります。これは、どの生産者も同じだと思います」

同組合では、メロンの栽培マニュアルを作成していますが、山本さんは、その通りに作るだけではうまく育たないと言い切ります。「土質や日照条件など、一つとして同じ土地はありません。そのため多くの生産者は、自分の土地に合った肥料を加えるなど、経験による技を駆使して栽培しています。メロン作りは中身だけでなく、見た目も求められるので一筋縄ではいかないですが、その分やりがいがあって面白い。手をかけただけ、メロンはちゃんと応えてくれます」。

-

花の付け根が膨らんでいるものが雌花。交配が進むと、果実として生長します

半数以上は道外に出荷

同組合では〈ようていメロン〉の出荷基準を定めており、糖度は13度以上、さらにネットの張りや色付きなどで4種の規格に選別しています。規格基準の再確認のため、例年出荷が本格化する7月初旬には目合わせ会を実施。そのほかにも、産地全体の品質向上を目指し、技術指導と生産者の意見交換を目的とした栽培講習会の実施や、ほ場を巡回して生育状況や品質を確認する、青空教室なども行っています。

「一つ一つの取り組みは、産地として恥ずかしくないものを届けたいという一心です。組合では、製品反収や秀品率が高かった生産者を、毎年表彰しています。賞状一枚だけですが、選ばれるとうれしいですし、翌年への励みにもなります」

近年JAようていでは10月に収穫したメロンを鮮度保持フィルムに包装した状態で低温貯蔵し、11月上旬〜12月中旬に出荷する取り組みも進めています。

「地元では若い生産者が多く、意欲的にメロンを作っている人ばかりです。〈ようていメロン〉の半数以上は、道外に出荷しています。おいしさには自信があるので、ぜひ手に取って食べてみてください」

-

収穫が近づくと、受粉後の日数や葉の黄化などから熟度を判断。収穫時期の見極めも難しいそう

- 『ようていメロン』生産者 山本 勝利さん[ JAようてい ]

1977年蘭越町生まれ。北海道立農業大学校卒業後、97年に就農。現在はメロンのほか、米を栽培。2018年に「JAようていメロン生産組合」の組合長に就任。