日本の食料自給率の話をしよう。

Q&A 日本の食生活と食料自給率

Q:GREEN編集室 A:農林水産省 小川 英伸さん

Q. 日本の食料自給率は、なぜ低下し続けているのですか?

A.日本人の食生活が大きく変化したことが要因の一つです。

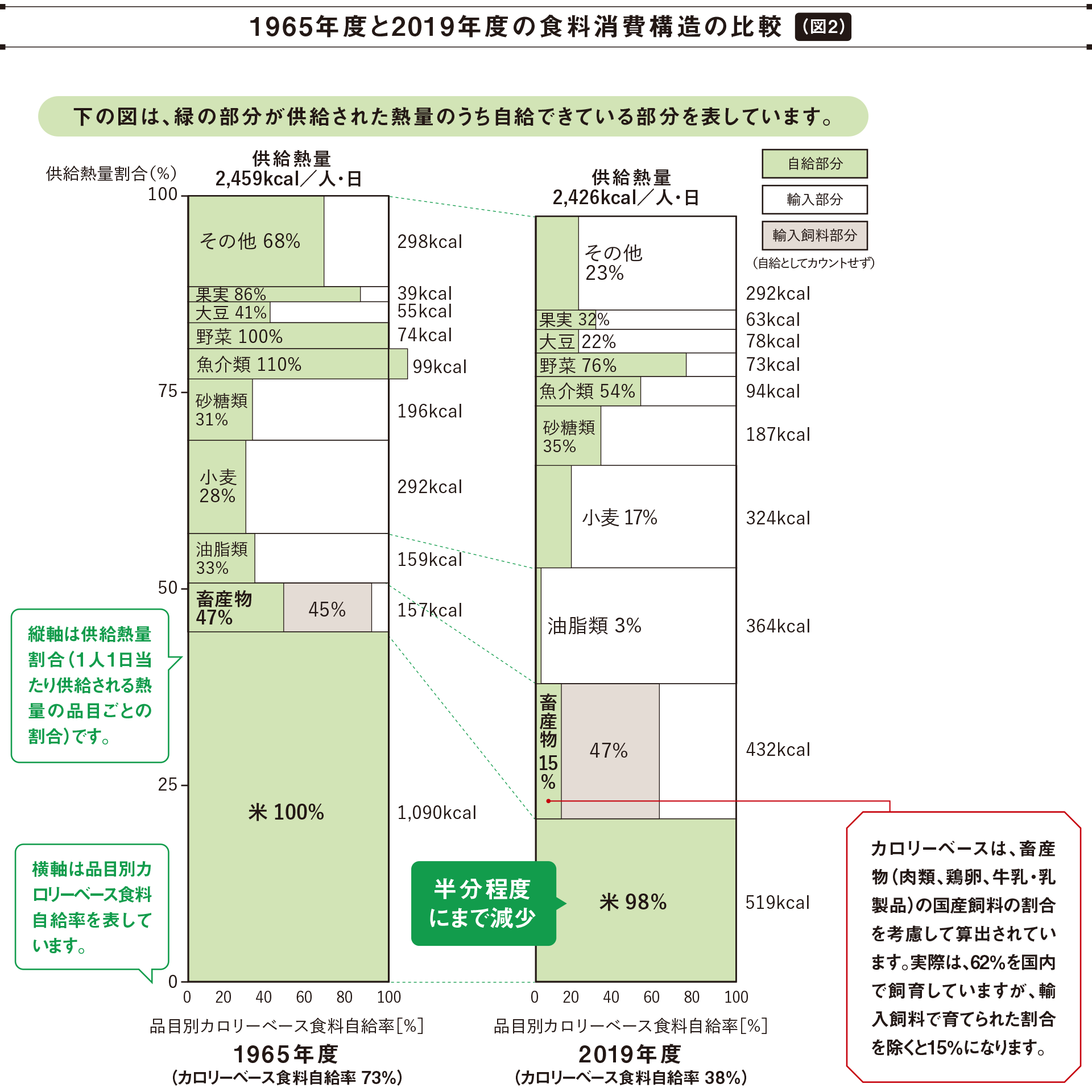

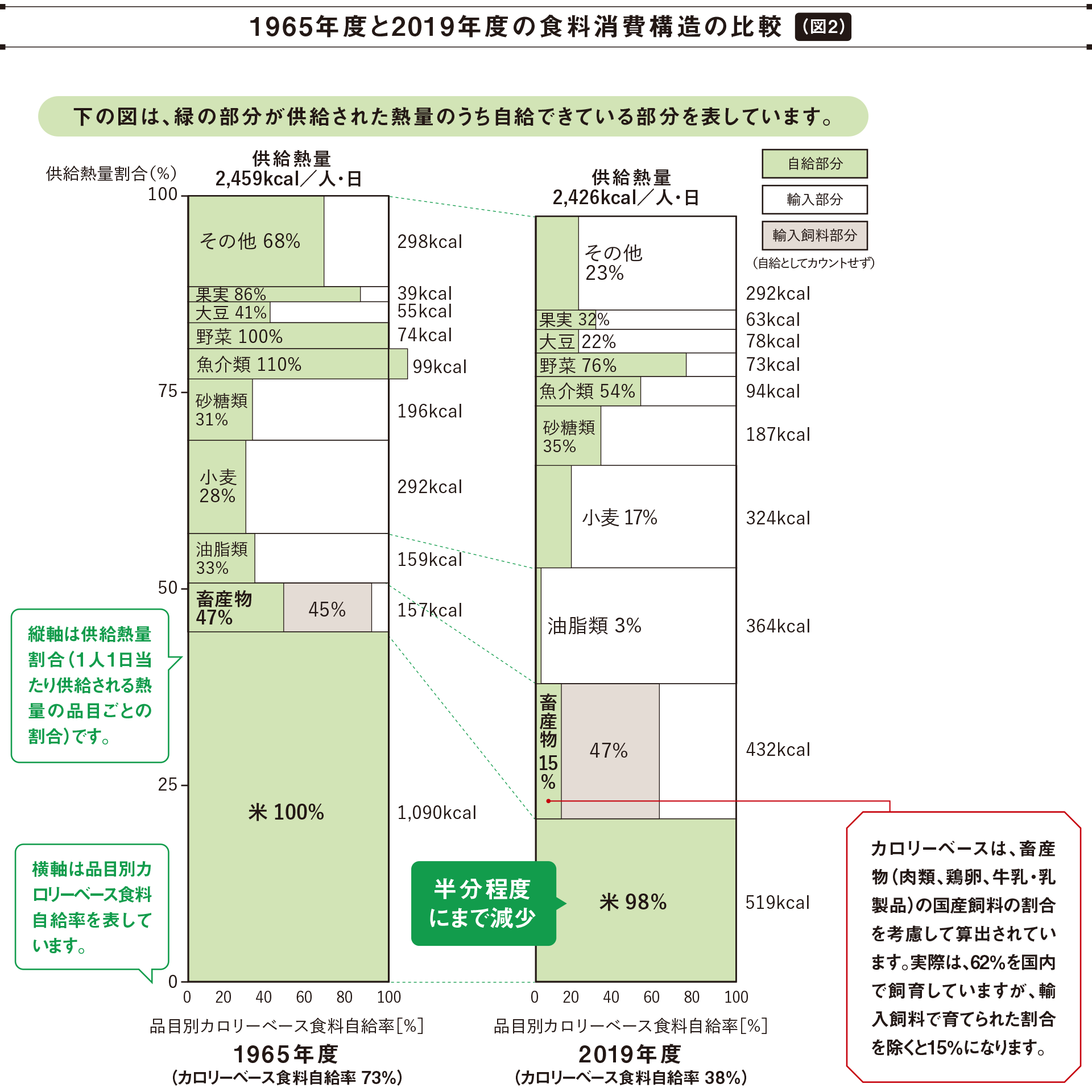

50年以上前の日本の食卓は、まさにごはんが主食でした。一人当たりの一年間の米の消費量は約112キロで、一日に換算すると5杯分に相当します。一日のカロリーの4割強をお米から摂取していました。しかし現在は、その半分ほどにまで消費量が減少しています(図2)。一方で、お米の減少を補うように増加が著しいのは、肉類や油脂類です。

この結果から、日本人の食生活が変化してきていることが分かります。国内で自給できる米の消費が大幅に減り、自給率が低い肉類や油脂類の消費が増加していることが、食料自給率が長期にわたって低下し続けている大きな要因だと考えられています。

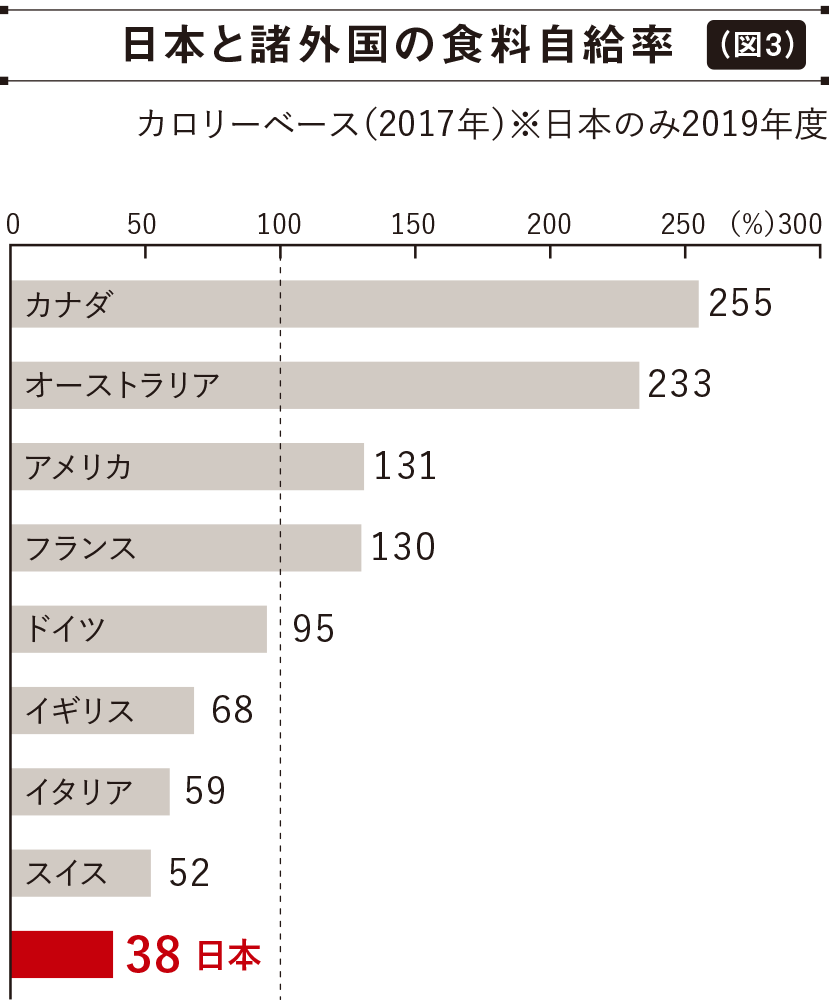

Q.他国と比べて、日本の食料自給率は?

A.日本は先進国の中でも、最低水準です。

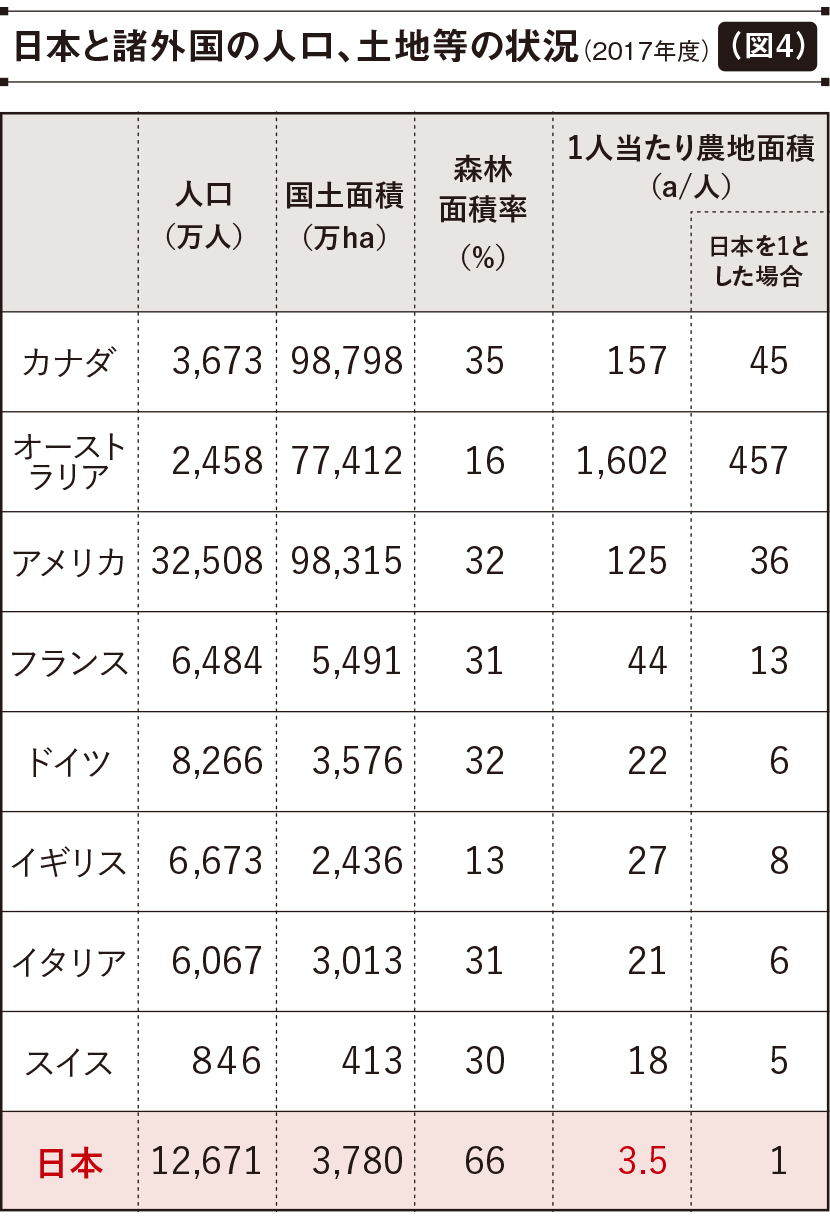

食料自給率が主要先進国の中で最も低い日本は、世界屈指の農産物輸入国です(図3)。その要因の一つに挙げられるのが、農地の少なさです。日本の人口は、世界で上位に位置しますが、一人当たりの農地面積が諸外国に比べて非常に小さいことが分かります(図4)。

一方で、世界の農業生産は、干ばつなどの異常気象や大規模自然災害、病害虫や疫病など、食料供給に影響を与えるリスクが多様化しています。日本に食料を輸出している国や地域が自然災害などに見舞われた時、輸出が維持されるのか。世界の人口が増える中、将来も安定的な供給が続くのか。必要な食料を、必要な時に安定的に入手する上でも、国内の食料生産力を高めることが肝心です。

-

※図2〜4は農林水産省「知ってる? 日本の食料事情2020」より

都道府県別の食料自給率で北海道は全国一位。

日本の農地面積の約4分の1※を占める北海道は、まさに日本の食料基地。もし日本に北海道農業がなかったら、日本の食料自給率は、8%もダウンします。

※農林水産省「耕地及び作付面積統計」2019年度より