紅露さんは、旭川農業高校農業科学科水稲専攻班の班長であり、「旭農高日本酒プロジェクト」のプロジェクトリーダーです。まず、プロジェクトについて説明してもらえますか。

紅露さんは、旭川農業高校農業科学科水稲専攻班の班長であり、「旭農高日本酒プロジェクト」のプロジェクトリーダーです。まず、プロジェクトについて説明してもらえますか。

私たち水稲専攻班と、地元・旭川で百年以上の歴史を持つ高砂酒造さん、地域農業団体や関連企業のみなさんとでタッグを組んだプロジェクトです。校内の水田で育てた北海道の酒米「きたしずく」を原料に、日本酒文化の継承や地域農業のさらなる魅力向上を目的に日本酒を醸造しました。

私たち水稲専攻班と、地元・旭川で百年以上の歴史を持つ高砂酒造さん、地域農業団体や関連企業のみなさんとでタッグを組んだプロジェクトです。校内の水田で育てた北海道の酒米「きたしずく」を原料に、日本酒文化の継承や地域農業のさらなる魅力向上を目的に日本酒を醸造しました。

日本酒を造るという話を初めて聞いたとき、どう思いましたか。

日本酒を造るという話を初めて聞いたとき、どう思いましたか。

このようなことはなかなか経験できるものではないので、すごく興味を持ち、リーダーに立候補しました。当然、日本酒を飲んだことはなく、味を知らないので不安もありましたが、私たちが造った日本酒をたくさんの人が飲んでくれることを想像すると、とても楽しみで、頑張りたいと思いました。

このようなことはなかなか経験できるものではないので、すごく興味を持ち、リーダーに立候補しました。当然、日本酒を飲んだことはなく、味を知らないので不安もありましたが、私たちが造った日本酒をたくさんの人が飲んでくれることを想像すると、とても楽しみで、頑張りたいと思いました。

「きたしずく」について、紹介をお願いします。

「きたしずく」について、紹介をお願いします。

「きたしずく」は、寒さに強い品種で、雑味が少なく、やわらかい味が特徴です。高校では、「ゆめぴりか」や「ななつぼし」も栽培していて、毎年一等米を獲得しています。「きたしずく」も目指すは一等米!とみんなで一致団結しました。

「きたしずく」は、寒さに強い品種で、雑味が少なく、やわらかい味が特徴です。高校では、「ゆめぴりか」や「ななつぼし」も栽培していて、毎年一等米を獲得しています。「きたしずく」も目指すは一等米!とみんなで一致団結しました。

一等米とは、国が認める農産物検査官が目視で検査して、色が付いたお米が千粒に一粒以下でないと認められないほど、品質の高いお米ですね。

一等米とは、国が認める農産物検査官が目視で検査して、色が付いたお米が千粒に一粒以下でないと認められないほど、品質の高いお米ですね。

一等米を作るには正確なデータが必要なので、班を分割していろいろな区間の生育調査を行いました。昨年は例年にない猛暑だったので、生育管理や炎天下での作業は大変でした。

一等米を作るには正確なデータが必要なので、班を分割していろいろな区間の生育調査を行いました。昨年は例年にない猛暑だったので、生育管理や炎天下での作業は大変でした。

旭川は盆地ですから、夏の暑さは厳しそうですね。

旭川は盆地ですから、夏の暑さは厳しそうですね。

そうなんです。専攻班を指導してくださっている相馬宏顕先生は、「おいしく育てる一番のコツは、愛情を注ぐこと」と、よくおっしゃいます。確かに、愛情を注ぐことでいろいろなことに気が付き、気が付いたことは実行したくなることを実感しました。昨年、丹精込めて私たちが育てた「きたしずく」も、一等米を獲得できたんですよ!

そうなんです。専攻班を指導してくださっている相馬宏顕先生は、「おいしく育てる一番のコツは、愛情を注ぐこと」と、よくおっしゃいます。確かに、愛情を注ぐことでいろいろなことに気が付き、気が付いたことは実行したくなることを実感しました。昨年、丹精込めて私たちが育てた「きたしずく」も、一等米を獲得できたんですよ!

おめでとうございます!頑張った甲斐がありましたね。いい原料ができたところで、さあ、いよいよ醸造です。

おめでとうございます!頑張った甲斐がありましたね。いい原料ができたところで、さあ、いよいよ醸造です。

高砂酒造さんが醸造をしてくださり、私たちは酒蔵におじゃまして醸造工程の見学や、もろみ造り作業、商品のラベル貼りなどを体験させていただきました。そうした場面で、目上の方との接し方やコミュニケーションの取り方も改めて学ぶことができました。

高砂酒造さんが醸造をしてくださり、私たちは酒蔵におじゃまして醸造工程の見学や、もろみ造り作業、商品のラベル貼りなどを体験させていただきました。そうした場面で、目上の方との接し方やコミュニケーションの取り方も改めて学ぶことができました。

ネーミングやラベルデザインは、専攻班のみなさんが担当したそうですね。

ネーミングやラベルデザインは、専攻班のみなさんが担当したそうですね。

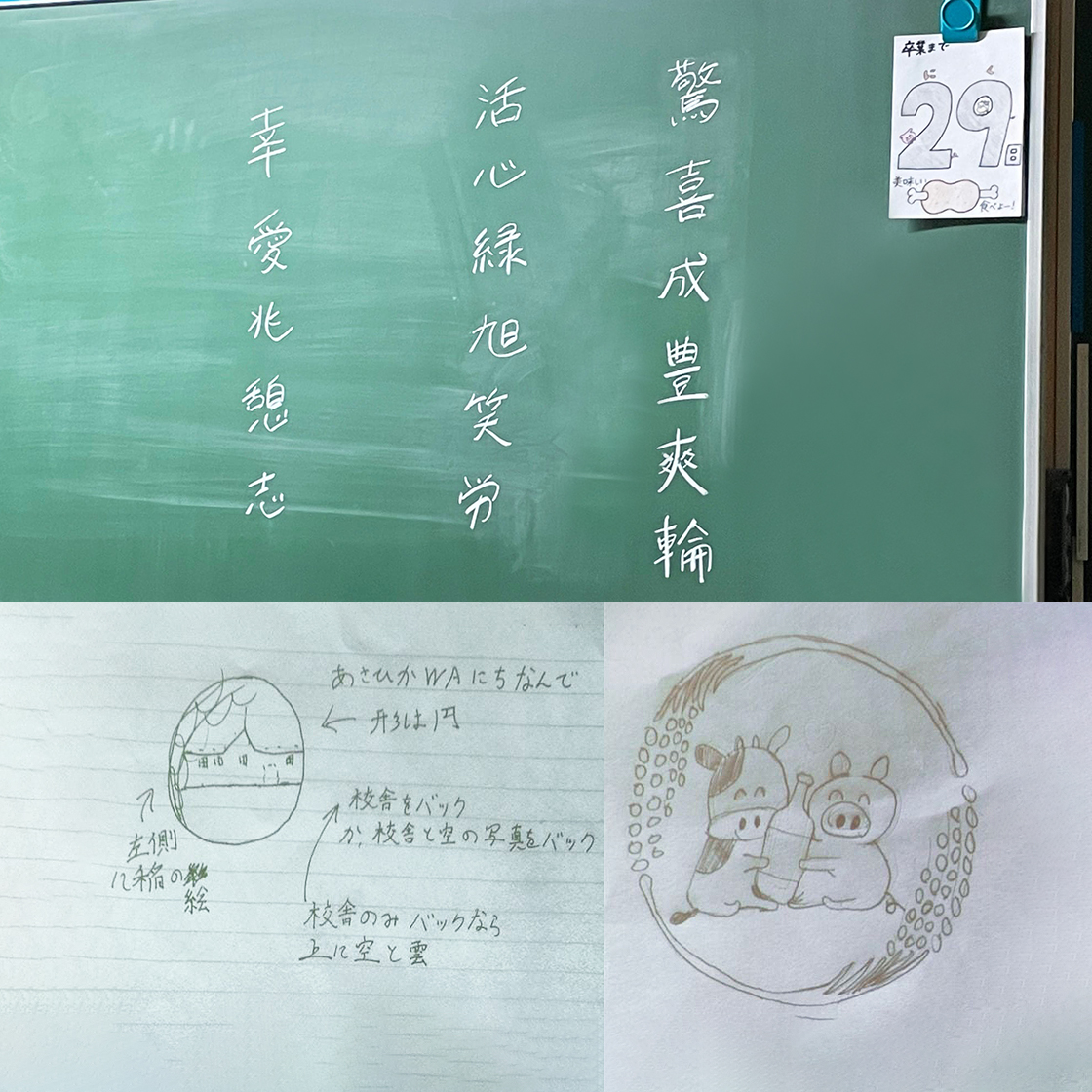

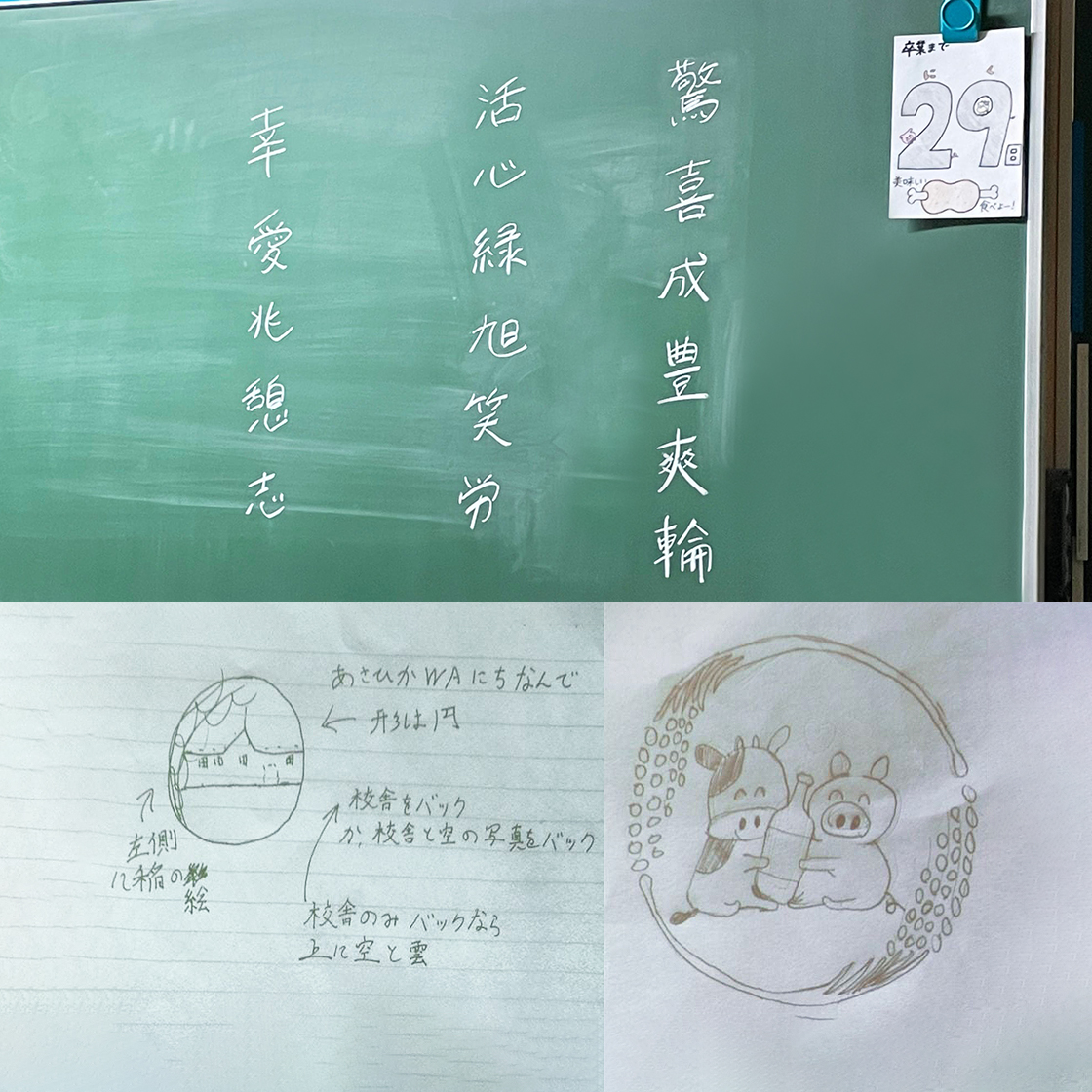

はい。ネーミングは、すごく悩みました。漢字一文字にしようということで、専攻班のみんながいろいろな思いを込めて案を持ち寄り、最終的には旭川の特産品に育ってほしいとの願いから、「兆(きざし)」に決めました。ラベルには、牛と豚がお酒を持っているイラストが背景に描かれているのですが、これは私が考えたもので、採用されてうれしかったです。

はい。ネーミングは、すごく悩みました。漢字一文字にしようということで、専攻班のみんながいろいろな思いを込めて案を持ち寄り、最終的には旭川の特産品に育ってほしいとの願いから、「兆(きざし)」に決めました。ラベルには、牛と豚がお酒を持っているイラストが背景に描かれているのですが、これは私が考えたもので、採用されてうれしかったです。

「兆」は、どのようなお酒に仕上がりましたか。

「兆」は、どのようなお酒に仕上がりましたか。

純米酒で度数は15%。私たちはまだ飲めないので、高砂酒造さんに尋ねたところ、「まろやかで旨みのある味わいに酸が立ち、スッキリとキレの良い飲み口」だそうです。私が20歳になった時、このプロジェクトを一番に応援してくれたおじいちゃんと、この活動のことを思い出しながら、一緒に味わいたいです。

純米酒で度数は15%。私たちはまだ飲めないので、高砂酒造さんに尋ねたところ、「まろやかで旨みのある味わいに酸が立ち、スッキリとキレの良い飲み口」だそうです。私が20歳になった時、このプロジェクトを一番に応援してくれたおじいちゃんと、この活動のことを思い出しながら、一緒に味わいたいです。

このプロジェクトを振り返って、いま、どのようなことを感じていますか。

このプロジェクトを振り返って、いま、どのようなことを感じていますか。

初めてのことでも、頑張った分だけ結果が出ることを経験でき、自信になりました。積極的に行動することや、理解して物事に取り組むことの大切さ、そこから生まれる責任感も実感できましたし、数多くのメディアの前で私たちの思いを話させてもらえたことも印象に残っています。

初めてのことでも、頑張った分だけ結果が出ることを経験でき、自信になりました。積極的に行動することや、理解して物事に取り組むことの大切さ、そこから生まれる責任感も実感できましたし、数多くのメディアの前で私たちの思いを話させてもらえたことも印象に残っています。

農業と向き合い続けた高校生活もあと半年ですね。紅露さんには、どんな収穫がありましたか。

農業と向き合い続けた高校生活もあと半年ですね。紅露さんには、どんな収穫がありましたか。

農作物を一から育て、その成長を日々感じ取ってきたことは、私自身を成長させることにもつながったと思います。農業は、そうしたところも魅力です。私たちが大事に育てた農作物を喜んで食べていただけたこともうれしかったですし、やりがいも感じました。

農作物を一から育て、その成長を日々感じ取ってきたことは、私自身を成長させることにもつながったと思います。農業は、そうしたところも魅力です。私たちが大事に育てた農作物を喜んで食べていただけたこともうれしかったですし、やりがいも感じました。

充実した3年間が醸した「兆」を開封する日が楽しみですね。今日はありがとうございました。

充実した3年間が醸した「兆」を開封する日が楽しみですね。今日はありがとうございました。