こんにちは。佐藤さんは網走市のご出身で、将来は実家の農業を継ごうと考えているそうですね。

こんにちは。佐藤さんは網走市のご出身で、将来は実家の農業を継ごうと考えているそうですね。

はい。網走市を含むオホーツクエリアは、全道一の収穫を誇る玉ねぎをはじめ、麦、てん菜、馬鈴しょなどの畑作と、酪農が盛んです。両親は3代目で、36.8haの畑でてん菜、馬鈴しょ、大豆、春まき小麦、秋まき小麦を栽培しています。僕は、小さな頃から畑仕事の手伝いをしていましたので、農業の大変さはわかっていました。一方で、父が運転するトラクターに乗せてもらった楽しい思い出もあったので、農家になるかどうか踏ん切りがつかずにいたときにこの思い出と、父の「農家になれば」という言葉が背中を押してくれました。

はい。網走市を含むオホーツクエリアは、全道一の収穫を誇る玉ねぎをはじめ、麦、てん菜、馬鈴しょなどの畑作と、酪農が盛んです。両親は3代目で、36.8haの畑でてん菜、馬鈴しょ、大豆、春まき小麦、秋まき小麦を栽培しています。僕は、小さな頃から畑仕事の手伝いをしていましたので、農業の大変さはわかっていました。一方で、父が運転するトラクターに乗せてもらった楽しい思い出もあったので、農家になるかどうか踏ん切りがつかずにいたときにこの思い出と、父の「農家になれば」という言葉が背中を押してくれました。

高校卒業後、すぐに就農せずに農業大学校に進学した理由を教えてください。

高校卒業後、すぐに就農せずに農業大学校に進学した理由を教えてください。

父は昔から地域の農家の友達と仲がよく、僕の家に集まってはみんなでご飯を食べたりしている様子をよく見ていました。農業を営む上で、農業について率直に語り合える農家の友達はなくてはならない存在です。農業大学校なら、同じ志を持った仲間がたくさんいて、将来長く付き合える友達もできるだろうと期待して進学しました。

父は昔から地域の農家の友達と仲がよく、僕の家に集まってはみんなでご飯を食べたりしている様子をよく見ていました。農業を営む上で、農業について率直に語り合える農家の友達はなくてはならない存在です。農業大学校なら、同じ志を持った仲間がたくさんいて、将来長く付き合える友達もできるだろうと期待して進学しました。

農業大学校は全寮制ですね。

農業大学校は全寮制ですね。

道内各地から集まって来た仲間の話を聞いていると、視野が広がります。学校でも寮でも一緒なので親密になれ、勉強でわからないことや就農後のことを真剣に話し合ったり、わいわい楽しく過ごしたり、とても充実した日々を過ごしています。

道内各地から集まって来た仲間の話を聞いていると、視野が広がります。学校でも寮でも一緒なので親密になれ、勉強でわからないことや就農後のことを真剣に話し合ったり、わいわい楽しく過ごしたり、とても充実した日々を過ごしています。

仲間の言葉に、ハッとさせられたことはありますか。

仲間の言葉に、ハッとさせられたことはありますか。

実家が農家ではない同級生が言った、「自分は非農家だから、まず普及員を目指し、その後に自分の夢である農家を目指す」という言葉です。農家ではないことをできない理由にせず、新規就農という自分の夢を追いかけている姿勢がすごいなと思いました。

実家が農家ではない同級生が言った、「自分は非農家だから、まず普及員を目指し、その後に自分の夢である農家を目指す」という言葉です。農家ではないことをできない理由にせず、新規就農という自分の夢を追いかけている姿勢がすごいなと思いました。

1年間の学びの中で、強く心に残っていることを教えてください。

1年間の学びの中で、強く心に残っていることを教えてください。

やはり、作物を育てる際の心構えが変わりました。実家では手伝いでしたが、大学校では何事も僕たち次第。少しでも管理をさぼれば、作物はすぐにダメになってしまいます。日々の管理の大切さが身に沁みました。それだけに、自分が育てている作物の成長を目の当たりにすると、日に日に愛情が募っていきます。技術的なことでは、実家はすべて機械で植えていますが、授業の現場となる試験区では手植えをする部分があり、手植え特有の細かな作業があることを知りました。

やはり、作物を育てる際の心構えが変わりました。実家では手伝いでしたが、大学校では何事も僕たち次第。少しでも管理をさぼれば、作物はすぐにダメになってしまいます。日々の管理の大切さが身に沁みました。それだけに、自分が育てている作物の成長を目の当たりにすると、日に日に愛情が募っていきます。技術的なことでは、実家はすべて機械で植えていますが、授業の現場となる試験区では手植えをする部分があり、手植え特有の細かな作業があることを知りました。

座学で興味を持った授業はなんですか。

座学で興味を持った授業はなんですか。

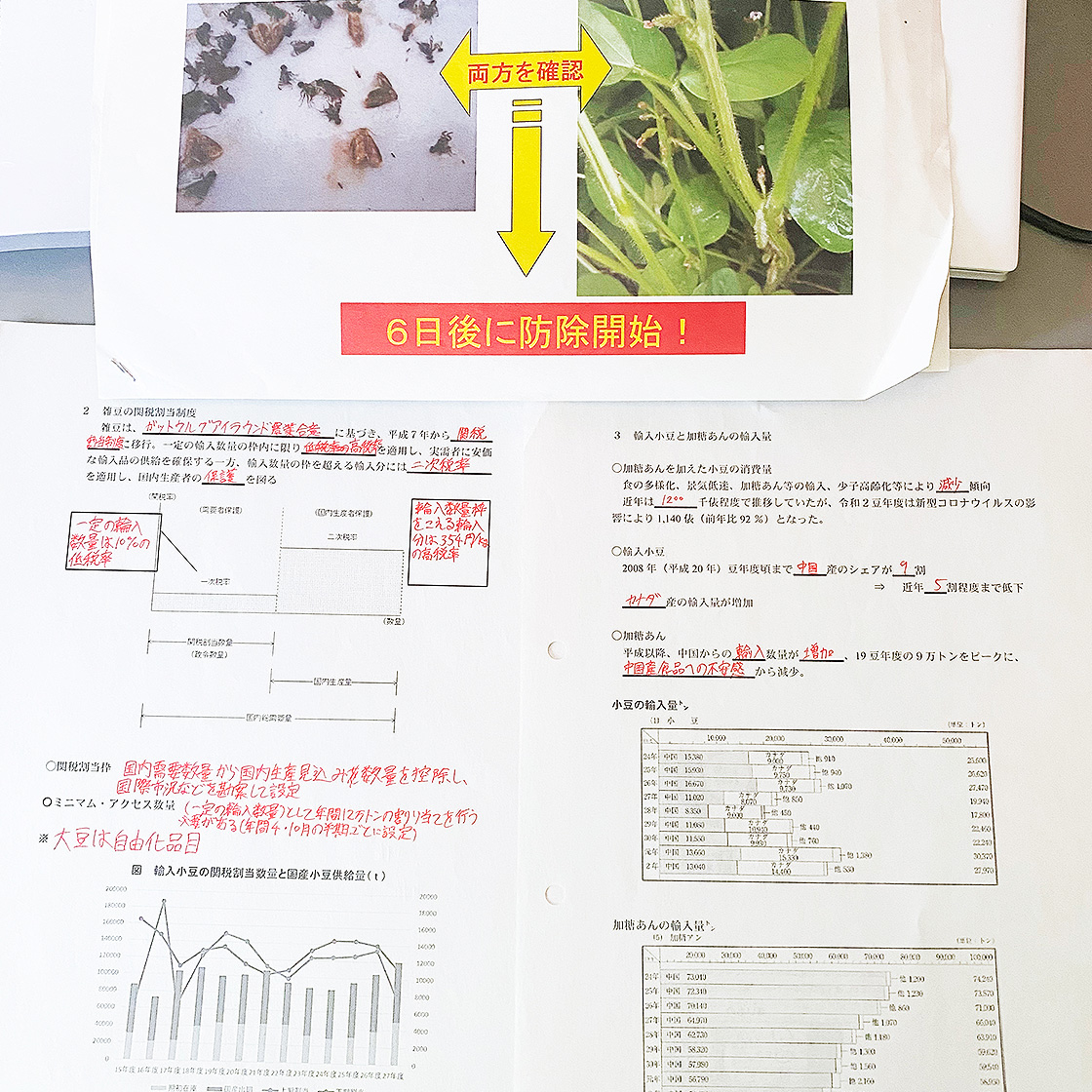

「豆類栽培論」です。豆類の基礎知識を学ぶ科目で、下の写真は病害虫の防除方法を記しているページです。昨年から実家で大豆の栽培を始めたので、知識を深く身に付けようと頑張っています。

「豆類栽培論」です。豆類の基礎知識を学ぶ科目で、下の写真は病害虫の防除方法を記しているページです。昨年から実家で大豆の栽培を始めたので、知識を深く身に付けようと頑張っています。

北海道農業を担う立場として、新たに見えてきた課題はありますか。

北海道農業を担う立場として、新たに見えてきた課題はありますか。

農家の高齢化と人手不足に、どう対応していくかが大きな課題だと強く感じています。この二つを解決するには、機械化を進め、省力化を図ることが重要であり、スマート農業がカギになると思います。

農家の高齢化と人手不足に、どう対応していくかが大きな課題だと強く感じています。この二つを解決するには、機械化を進め、省力化を図ることが重要であり、スマート農業がカギになると思います。

スマート農業をテーマにした授業はありますか。

スマート農業をテーマにした授業はありますか。

はい。僕が1年の授業の中で、もっと学びたいと思った科目が「スマート農業」です。2年になったら、より深く、多角的に学びたく、とくにドローンを使った農薬散布は重点項目にあげています。

はい。僕が1年の授業の中で、もっと学びたいと思った科目が「スマート農業」です。2年になったら、より深く、多角的に学びたく、とくにドローンを使った農薬散布は重点項目にあげています。

実家では、すでにスマート農業に取り組んでいるのですか。

実家では、すでにスマート農業に取り組んでいるのですか。

自動操舵付きのトラクターを使用しています。僕としては、将来的にはトラクターに限らず、農業機械全般のIT化を進め、スムーズに作業を行えるようにしていきたいと考えています。そうした進化を遂げることによって、「農家は大変」というイメージが薄まり、農業をやりたい人が増えるかもしれませんし、それによって高齢化に歯止めをかけられればと考えています。

自動操舵付きのトラクターを使用しています。僕としては、将来的にはトラクターに限らず、農業機械全般のIT化を進め、スムーズに作業を行えるようにしていきたいと考えています。そうした進化を遂げることによって、「農家は大変」というイメージが薄まり、農業をやりたい人が増えるかもしれませんし、それによって高齢化に歯止めをかけられればと考えています。

農業のかたちも変化していきそうですね。その一方で、変わらない大切なこととして、ご両親から受け継いでいきたいことを教えてください。

農業のかたちも変化していきそうですね。その一方で、変わらない大切なこととして、ご両親から受け継いでいきたいことを教えてください。

農作業を行うか、行わないかの判断力です。父は、天気予報を毎日チェックして、翌日の作業内容を組み立てています。また、急な雨で濡れないように、収穫した作物にテントをかけるなど、事前準備も入念です。判断力は、そうした積み重ねによって培われているのだと思います。

農作業を行うか、行わないかの判断力です。父は、天気予報を毎日チェックして、翌日の作業内容を組み立てています。また、急な雨で濡れないように、収穫した作物にテントをかけるなど、事前準備も入念です。判断力は、そうした積み重ねによって培われているのだと思います。

これからもご両親や友達、授業などからたくさんのことを吸収してください。今日はありがとうございました。

これからもご両親や友達、授業などからたくさんのことを吸収してください。今日はありがとうございました。

北海道立農業大学校">

北海道立農業大学校">