はじめまして。桑折さんは、卒業後、ご実家の農業を継ぐことを考えていると聞きました。後継者になろうと決めたのはいつですか?

はじめまして。桑折さんは、卒業後、ご実家の農業を継ぐことを考えていると聞きました。後継者になろうと決めたのはいつですか?

小学6年生のときです。地元の生産者の人たちが米の乾燥や麦の収穫などを共同で行うセンターがあるんですが、そこに若い人が全然いないことを知り、子どもながらにこのままでいいのかなと感じたんだと思います。僕は5人きょうだいの中でただ一人の男なので、それもあって後継ぎになろうと決めました。

小学6年生のときです。地元の生産者の人たちが米の乾燥や麦の収穫などを共同で行うセンターがあるんですが、そこに若い人が全然いないことを知り、子どもながらにこのままでいいのかなと感じたんだと思います。僕は5人きょうだいの中でただ一人の男なので、それもあって後継ぎになろうと決めました。

ご両親は、なにを作っているんですか。

ご両親は、なにを作っているんですか。

水田で食用米と飼料用米、畑で麦と大豆、ハウスでしいたけを栽培しています。農業は作業時間が長く、他の仕事と比べて重労働です。子どもの頃は、両親の姿を見て、大変できつい仕事だなと感じていました。その後、機械化が進んだことで作業効率が上がり、かかる時間や人手がずいぶん削減されました。その進化は、驚くとともに感動するほどです。

水田で食用米と飼料用米、畑で麦と大豆、ハウスでしいたけを栽培しています。農業は作業時間が長く、他の仕事と比べて重労働です。子どもの頃は、両親の姿を見て、大変できつい仕事だなと感じていました。その後、機械化が進んだことで作業効率が上がり、かかる時間や人手がずいぶん削減されました。その進化は、驚くとともに感動するほどです。

岩見沢農業高校では、稲作も畑作も学べるんですか。

岩見沢農業高校では、稲作も畑作も学べるんですか。

はい。どちらも学べます。僕は、水稲の生育に関する基本的な知識や米の品種、特性、そして両親が生産している麦と大豆に関する知識を養おうと考え、進学しました。

はい。どちらも学べます。僕は、水稲の生育に関する基本的な知識や米の品種、特性、そして両親が生産している麦と大豆に関する知識を養おうと考え、進学しました。

農業高校ならではの特徴ある授業を教えてください。

農業高校ならではの特徴ある授業を教えてください。

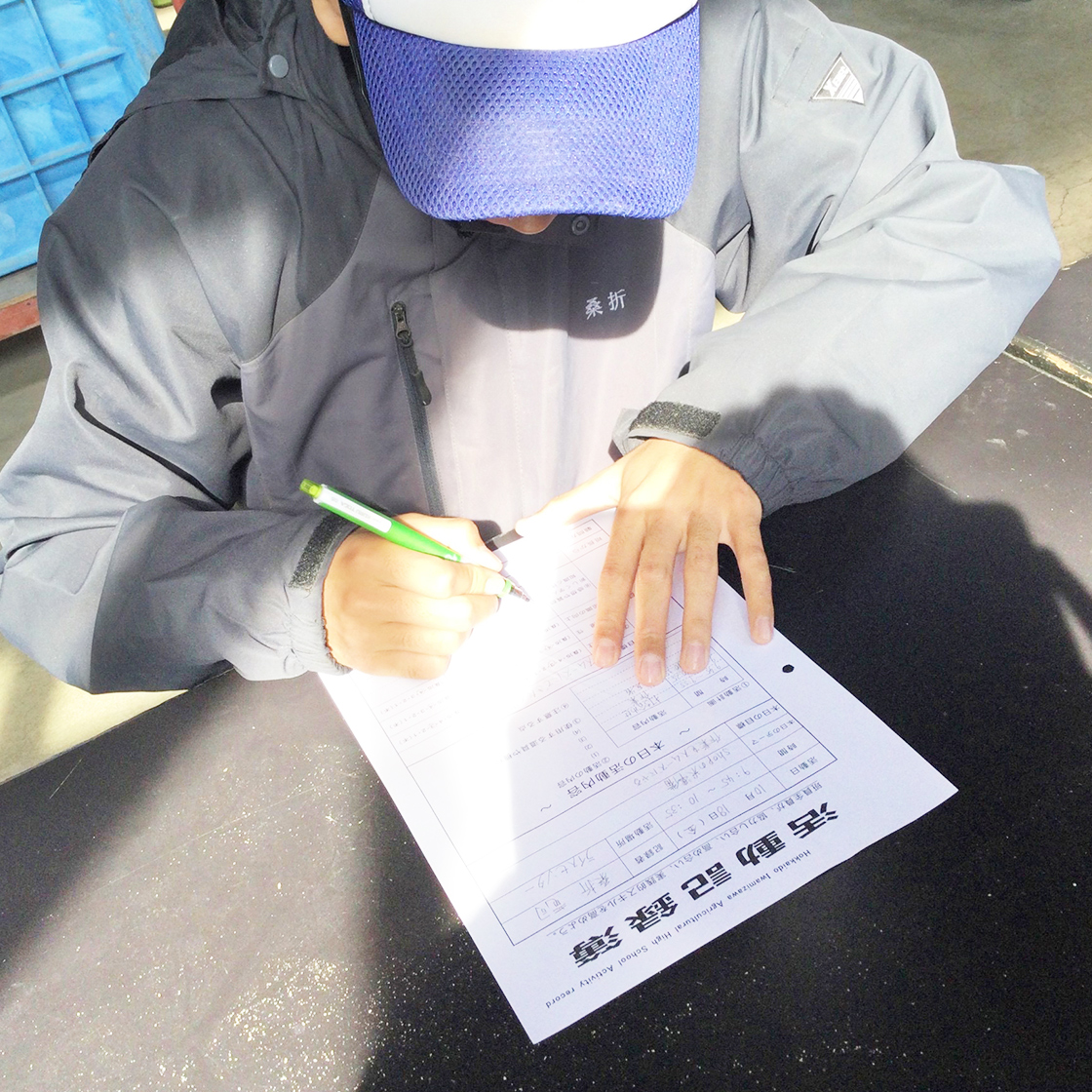

いろいろありますが、「生物活用」では土壌学についても学び、農業高校ならではだと思います。写真の大西先生が担当で、土壌の健康状態を知るために、土壌の分析方法を学ぶことが目的の授業です。校内の水田、ほ場、ハウス、畑、果樹園から計38カ所の土を採取して、分析を行いました。土を乾燥機で乾かし、手でつぶしていく作業があるのですが、結構な時間がかかるため、授業で空き時間があるときは土をせっせとつぶしていました。

いろいろありますが、「生物活用」では土壌学についても学び、農業高校ならではだと思います。写真の大西先生が担当で、土壌の健康状態を知るために、土壌の分析方法を学ぶことが目的の授業です。校内の水田、ほ場、ハウス、畑、果樹園から計38カ所の土を採取して、分析を行いました。土を乾燥機で乾かし、手でつぶしていく作業があるのですが、結構な時間がかかるため、授業で空き時間があるときは土をせっせとつぶしていました。

1年生は総合実習、2、3年生は課題研究もあるようですが、桑折さんはどのようなことに取り組んだのですか。

1年生は総合実習、2、3年生は課題研究もあるようですが、桑折さんはどのようなことに取り組んだのですか。

総合実習では、玉ねぎやじゃがいもの栽培を行いました。いまは何も植えられていませんが、ここがほ場です。ハンドホー(手鍬)などを使って一生懸命に除草をしました(笑)。

総合実習では、玉ねぎやじゃがいもの栽培を行いました。いまは何も植えられていませんが、ここがほ場です。ハンドホー(手鍬)などを使って一生懸命に除草をしました(笑)。

確かに、この広いスペースの除草は大変そうです。総合実習が畑作なら、課題研究は稲作関連を選んだのでしょうか?

確かに、この広いスペースの除草は大変そうです。総合実習が畑作なら、課題研究は稲作関連を選んだのでしょうか?

はい、ICT技術の活用で労働力不足に対処することをテーマにした「稲作と農業DXの融合」に取り組みました。

はい、ICT技術の活用で労働力不足に対処することをテーマにした「稲作と農業DXの融合」に取り組みました。

「稲作と農業DXの融合」とは、専門性が高そうですね。

「稲作と農業DXの融合」とは、専門性が高そうですね。

カメラ、マイク、スピーカー、ディスプレーなどの機能を備えているスマートグラスというメガネ型の情報端末を使って、稲刈の実証実験を行いました。また、ドローンの扱い方も教わりました。ドローン本体の操作は簡単なのですが、起動するまでの手順をマスターするには経験が足りなかった気がしていて、もっと回数を重ねたかったです。

カメラ、マイク、スピーカー、ディスプレーなどの機能を備えているスマートグラスというメガネ型の情報端末を使って、稲刈の実証実験を行いました。また、ドローンの扱い方も教わりました。ドローン本体の操作は簡単なのですが、起動するまでの手順をマスターするには経験が足りなかった気がしていて、もっと回数を重ねたかったです。

農業経営に関する授業もありましたか。

農業経営に関する授業もありましたか。

2年生と3年生前半には、主に簿記を学ぶ科目「農業経営」が必修でした。勘定科目や精算表など、覚えることが多くて驚きましたが、後を継いだときに必要な知識だからと、授業は真剣に受けました。3年間で一番熱が入った科目です。

2年生と3年生前半には、主に簿記を学ぶ科目「農業経営」が必修でした。勘定科目や精算表など、覚えることが多くて驚きましたが、後を継いだときに必要な知識だからと、授業は真剣に受けました。3年間で一番熱が入った科目です。

農業に関することを総合的に学ぶ様子が垣間見えますね。高校ではいいお友達もできましたか。

農業に関することを総合的に学ぶ様子が垣間見えますね。高校ではいいお友達もできましたか。

はい、できました。特に、下の写真で僕の左側で笑っている佐藤くんとは、3年間ずっと協力し合って実習に取り組んできました。じゃがいもやさつまいもを収穫する実習では、傷をつけずに収穫ができ、二人で大喜びしました。将来、彼が農業をやり始めたときには、連絡を取り合い、情報交換や相談などができたらと楽しみにしています。

はい、できました。特に、下の写真で僕の左側で笑っている佐藤くんとは、3年間ずっと協力し合って実習に取り組んできました。じゃがいもやさつまいもを収穫する実習では、傷をつけずに収穫ができ、二人で大喜びしました。将来、彼が農業をやり始めたときには、連絡を取り合い、情報交換や相談などができたらと楽しみにしています。

高校生活も残りわずかで、卒業後はいよいよ就農です。どのようなことに挑戦してみたいですか。

高校生活も残りわずかで、卒業後はいよいよ就農です。どのようなことに挑戦してみたいですか。

まずは育苗期の温度管理、水田の水管理をマスターし、将来的には作付面積を拡大して、作業効率を高めたいです。北海道農業を前へ進めていくには、農業に関わる人を少しでも増やすことが大切です。後輩や若い人に農業体験の場を用意するなどして、僕たち生産者が農業の魅力を直接伝えていきたいとも考えています。

まずは育苗期の温度管理、水田の水管理をマスターし、将来的には作付面積を拡大して、作業効率を高めたいです。北海道農業を前へ進めていくには、農業に関わる人を少しでも増やすことが大切です。後輩や若い人に農業体験の場を用意するなどして、僕たち生産者が農業の魅力を直接伝えていきたいとも考えています。

桑折さんの就農をご両親も地域の生産者の皆さんも楽しみにしていると思います。ぜひ、がんばってください!今日はありがとうございました。

桑折さんの就農をご両親も地域の生産者の皆さんも楽しみにしていると思います。ぜひ、がんばってください!今日はありがとうございました。