北海道で最も長い石狩川の中流、空知地方に位置する新十津川町と浦臼町からなるJAピンネ。JA名の「ピンネ」とは、新十津川町と浦臼町にまたがる秀峰「ピンネシリ(アイヌ語で男山の意味)」が由来。ピンネシリのように勇壮で、地域の人々に愛される存在を目指しています。

同JAは道内有数の穀倉地帯としても知られ、中でも日本酒の原料となる酒米は道内一の生産量を誇ります。15戸の生産者からなる「ピンネ酒米生産組合」では、芳醇な味わいに仕上がる『吟風』と、やわらかな味わいに仕上がる『きたしずく』という日本酒専用品種を栽培しています。2020年には、高品質な酒米を安定的に生産してきた功績から、北海道産業貢献賞を受賞。出荷された酒米は、北海道内はもとより全国の酒蔵でも使用されています。

-

阪口 徳幸さん(JAピンネ)

- 新十津川町出身。1987年に農家の4代目として就農。2020年に「ピンネ酒米生産組合」の組合長に就任。現在は、酒米のほかにうるち米を栽培。

JAピンネの特産物

『酒米(酒造好適米)』とは?

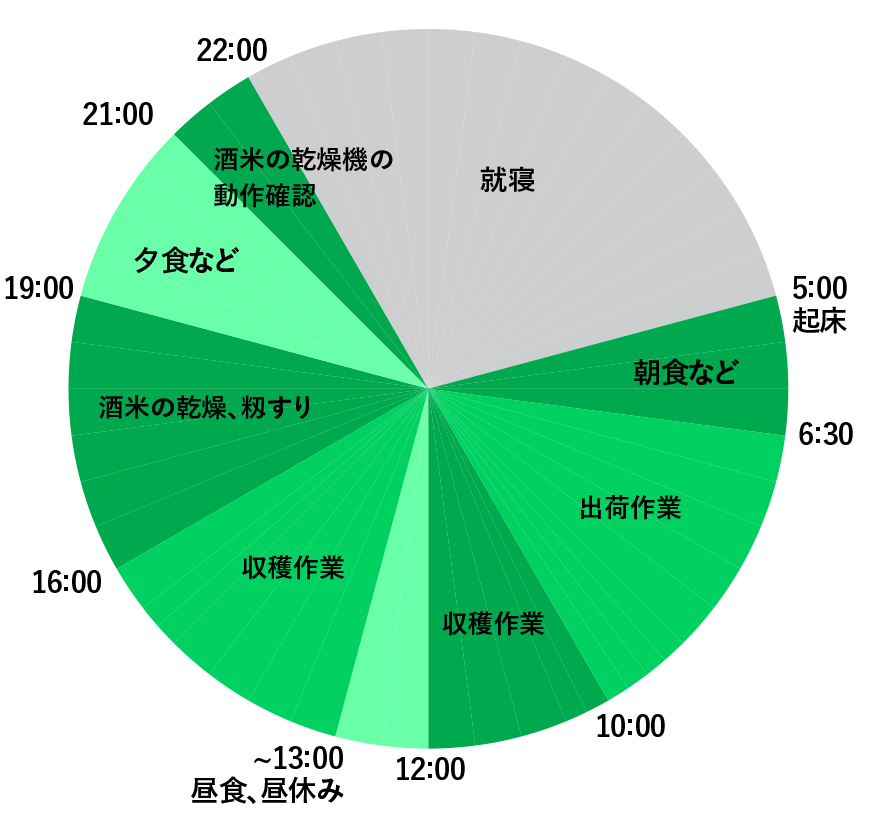

■阪口さんの1日(9月中旬の一例です)

収穫作業は、

朝露が降りた午前10時頃から

約15haもの酒米『きたしずく』と、うるち米『ゆめぴりか』を約11ha栽培する阪口さん。酒米の収穫は、『ゆめぴりか』の収穫作業が終わる例年9月中旬頃に始まります。

阪口さんは「朝露で稲が濡れていると機械で収穫ができないので、10時頃から夕方にかけて作業を行います」と話します。収穫した酒米は、うるち米と同様に出荷までに籾を乾燥させ、乾燥した籾殻を取り除いて玄米にする籾すりなどの作業が必要となります。阪口さんによると、収穫から出荷までには5日程度を要するそうです。

「酒米の乾燥で注意する点は割れやすいということです。割れた米は酒造りの品質に影響するため、時間をかけて2段階で乾燥しています」。就寝前に、乾燥機に異常がないかの確認も大事な日課になっています。

高品質の酒米作りで、

全国の地酒を支える酒米の里

新十津川町の中心部から石狩市浜益へ向かう国道451号沿いを走っていると現れる巨大なサイン。「酒米の里」と書かれた看板の周囲には、黄金色に染まる田園風景が広がっています。

「土壌や気象条件などを踏まえて、酒米の作付を集約することで、造り手が求める安定した品質の酒米作りを実現しています」と阪口さんは説明します。

「ピンネ酒米生産組合」では、清酒の雑味を抑制する低タンパクで、さらに粒ぞろいの良い成熟した酒米の生産に力を入れています。その基本となるのが、田んぼの土づくりです。生産者は田んぼの土を土壌分析センターに持ち寄り、計測したデータをもとに肥料の量を設計。さらに栽培講習会なども実施して、技術の向上にも努めています。

「一般的に酒米は粒が大きいほど良質なため、収穫後2.0ミリ以上の粒を調整して選り分けています。その上で高品質の証しである一等米しか出荷しないなど品質管理を徹底することで、全国の酒蔵の皆さまと信頼を築いています」

個人の成績を公開して、

技術力を次代につなぐ

阪口さんによると、『吟風』は収穫時期の見極めが難しく、『きたしずく』は穂が長くなりやすいため、苗の段階で大きく育て過ぎないなど品種によって栽培のポイントは異なるといいます。

「天候に大きく左右されますが、一般的に肥料をやり過ぎるとタンパク値が高くなりやすく、逆に少な過ぎると収穫量も減り、供給ができなくなってしまいます。昨年は高温障害に苦しめられ、タンパク値を低く育てることが難しい年でした。今年は雨が少なく、限られた水量を周囲の生産者と分け合いながら育てています」

「ピンネ酒米生産組合」では、毎年収穫後に成績検討会を開き、タンパク値や整粒比率、収穫量をはじめとする個人データを一覧で公開しています。

「私自身も恥ずかしい思いをしないように上位を目指していますが、毎年同じ作り方をしていてもいい酒米は作れないんです。毎年一年生という気持ちで臨んでいます」阪口さんは自ら努力を積み重ねながら、向上心のある生産者の勧誘にも取り組んでおり、次世代につなぐ酒米作りに力を注いでいます。

目指すのは、

使ってもらえる酒米作り

全国で日本酒の消費量が大幅に低下したコロナ禍を契機に、道内一の産地であるJAピンネも作付面積の削減を余儀なくされました。今なおコロナ前の面積には及ばないものの、少しずつ回復の兆しが見えてきています。

「酒米の需要は増加傾向にあり、特に本州の酒蔵からの引き合いが多くなってきています。地球温暖化の影響なども背景に、産地一丸で安定的に生産している道産酒米への期待が高まっていると感じています」

道産の酒米を使った全国のお酒を飲み比べてみると、同じ品種で仕込んだとは思えないほど、それぞれに個性があって味わい深いと阪口さんは話します。

「私たちが目指すのは、使ってもらえる酒米作りです。ですから、造り手の方々の声を大事にして生産しています。皆さまも道産の『吟風』と『きたしずく』の酒米を使った日本酒を見かけたら、ぜひ味わっていただきたいです」